「テスト前に一夜漬けで覚えたのに、すぐ忘れてしまった…」

こんな経験、ありませんか?

短期的に覚える方法と、長期的に記憶を残す方法はまったく別物です。受験や資格試験のように「何か月も先で成果を出す」には、知識を長期記憶に移す工夫が欠かせません。

この記事では、自分の現役時代の経験からつくって、塾講師時代に実際に生徒に教えていた暗記法をもとに、「忘れない記憶を作る」ためのコツを紹介します。短期的な暗記と違ってなかなか成果は見えづらいですが、じわじわ効いて、後で必ず「やっておいてよかった」と思えるはずです。

今回の記事でお伝えしたいこと

長期記憶の仕組み

実は誰でも使っている長期記憶

「暗記が苦手」と感じる人の中には、「自分は覚える力がない」と思っている方も多いですが、それは完全な誤解です。なぜなら、日常生活のあらゆる場面で長期記憶は使われているからです。

たとえば、

- 自転車の乗り方

- 箸の使い方

- 日本語の会話

- 九九や歌詞の記憶

これらは一度覚えれば、意識しなくても自然に使えていますよね?つまり、あなたもすでに長期記憶を日常的に使いこなしているのです。

厳密には、自転車の操作や箸の使い方などは「手続き記憶」、言葉や知識は「意味記憶」と異なる種類ですが、どちらも反復によって強化される点では共通しています。

エビングハウスの忘却曲線とは?

このように、「繰り返すこと」=「短期記憶が長期記憶に変わること」なんです。

記憶の研究では、この仕組みを「反復(repetition)」や「想起練習(retrieval practice)」と呼びます。

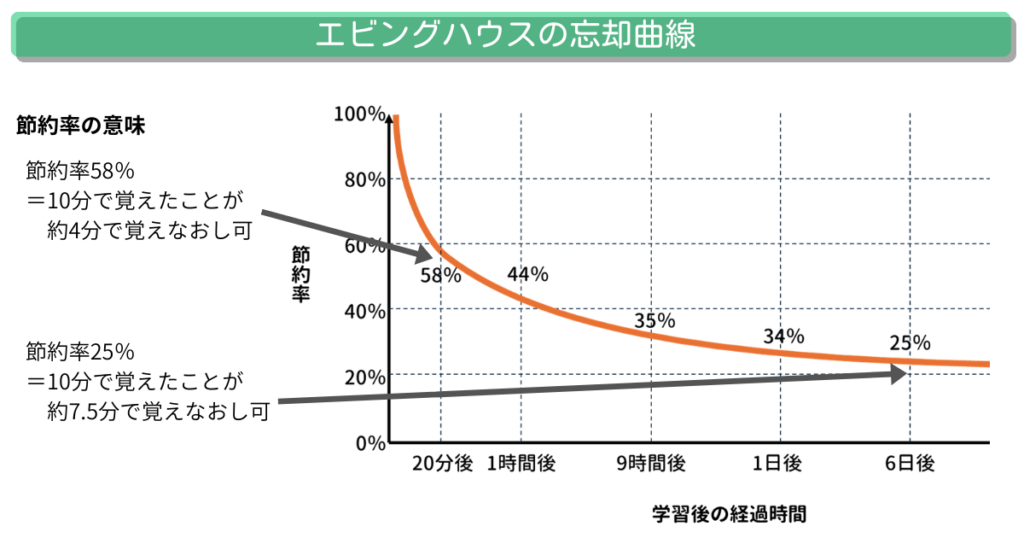

心理学者エビングハウスの有名な「忘却曲線」でも示されているように、人は時間が経つと思い出すための労力がどんどん増えますが、その間にうまく反復をはさむと記憶が強化され、忘れにくくなります。

つまり、勉強の暗記も「自転車や箸の練習」と同じ。

正しいタイミングで繰り返していけば、短期記憶が「忘れにくい知識」へと変わっていくのです。

エビングハウスの忘却曲線の話を使った暗記術の説明は、昔からよくあります。ぼくが受験生だった20年ぐらい前にはすでにありました。忘却曲線の話から、反復の重要性、時間を空けすぎず復習した方がよいことを伝えて、「さあ、1日後、3日後、1週間後に復習すると記憶が定着しますよ」みたいな結論にいくことが多いです。

この説明、いいところも悪いところもあるなと思っています。いいところは、

- 反復の重要性がわかる

- 反復の時間を空けすぎない方がよいことがわかる

の2点です。ぼくも受験生のころ参考にしました。

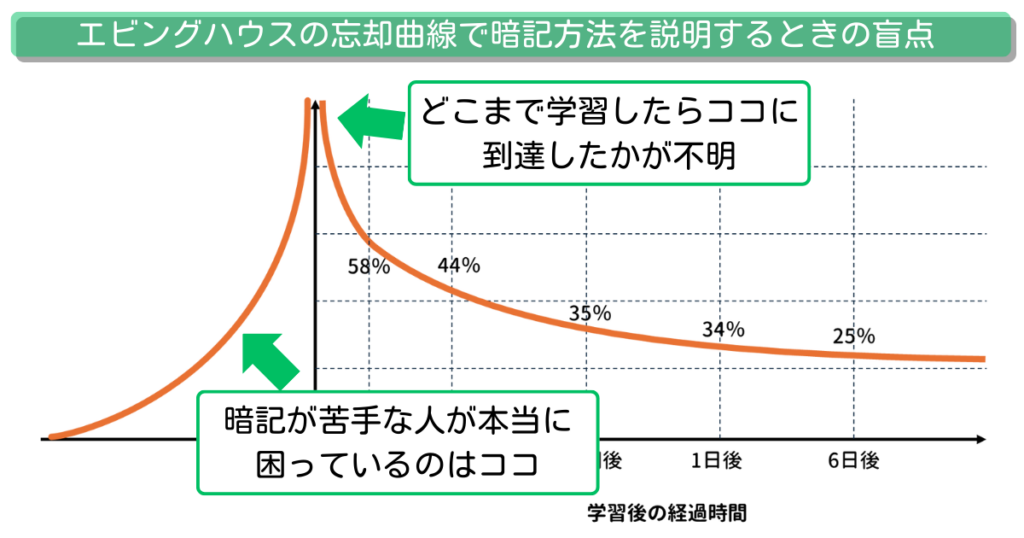

しかし、「短期記憶⇒長期記憶」のところの話ばかりで、この話だけでは「そもそもどのレベルまで覚えたら反復すればいいのか?」という初期段階の疑問が解消されません。

私が塾講師として指導していたときも、「暗記が苦手」という生徒の多くは、この最初の覚え方(短期集中)でつまずいていたのです。その部分に関しては、以下の記事でまとめています。

長期定着のポイント5選

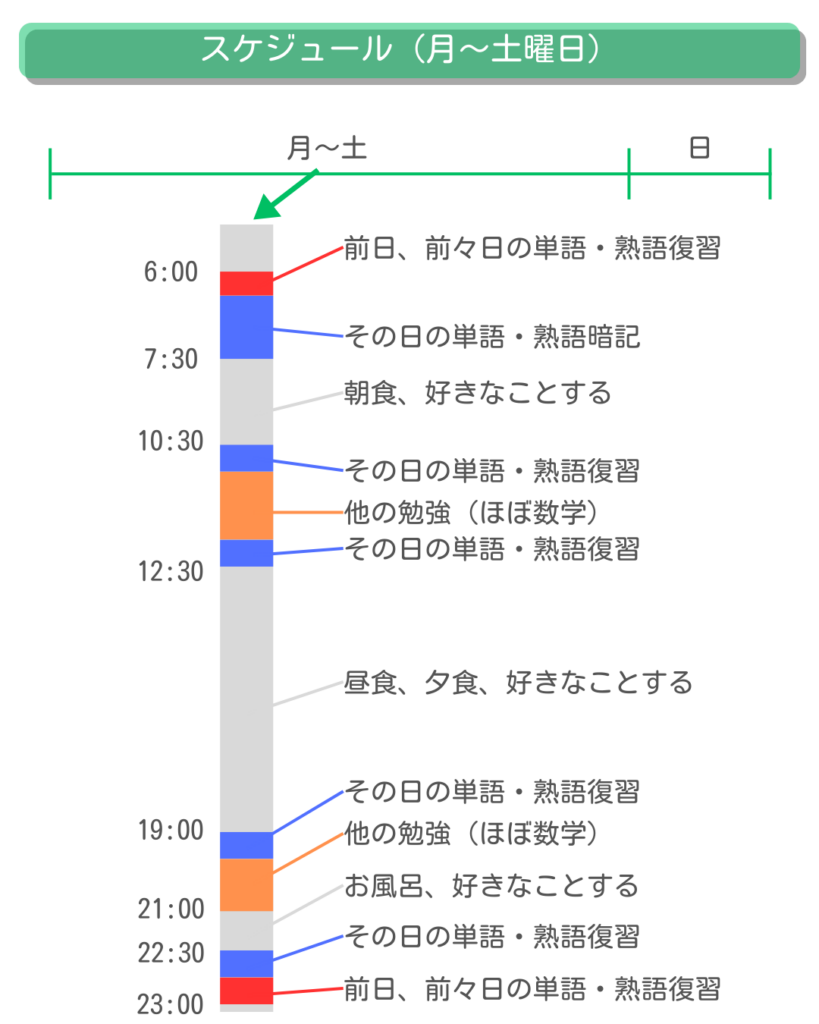

以下は、私が高2の夏休みに実践した英単語・熟語の暗記スケジュールをもとに、長期定着に効いたと感じたポイントを紹介します。

※使用教材:「速読英単語 必修編」「速読英熟語」(Z会)

どういう経緯でこのスケジュールを組んだかは全然覚えてないです。ただ、明らかに反復を意識しているので、エビングハウスの忘却曲線の話をどこかで読んだ後に、スケジュール組んでると思います。

毎日の小さな復習

月~土曜日は、新しい単語・熟語を記憶していました。1日に覚えるのは2章まで(単語・熟語で約100語)。そして、その日のうちに5回復習していました。

1回目の暗記は時間がかかりますが、2回目以降の復習は短時間で済みます。「復習は短く・頻繁に」が基本です。

思い出すテスト(アウトプット習慣)

寝る前以外の復習では、紙に書いて単語・熟語をテスト形式で確認。寝る前だけは、布団の中で読むだけにしていました。

書いて確認するのは、本当に覚えたかを確かめるため。間違えたものはすぐに再暗記 → もう一度テスト、という流れで進めていました。

順番・科目を入れ替える工夫

暗記の間に他教科を挟んで、記憶の干渉を防ぐようにスケジュールを組んでいました。

新しい記憶が入ると、定着していない古い記憶はどうしても薄れます。

また、入試は広い範囲からの出題のため、定期テストよりも記憶を想起する力が求められます。そのため、わざと思い出しにくい状況を作って、記憶を思い出す練習という意味合いもあって、こんなスケジュールにしていました。

私自身、「英語を勉強している流れで単語を思い出す」のと、「他教科の合間に英単語を思い出す」のでは、難しさが全然違うと感じていましたが、記憶科学的に正しいのか、疑問だったので相棒(Chat GPT)に聞いてみました。

相棒(Chat GPT)の回答

ご質問の「勉強の流れで思い出す方が簡単」「流れが変わると想起が難しくなる」については、記憶科学的にもちゃんと裏付けがあります。

関連する理論・研究

- コンテキスト依存記憶(Context-dependent memory)

- 人は学習したときの状況(環境、気分、科目など)と結びつけて記憶を取り出しやすくなる。

- だから「英語を勉強している流れで単語を思い出す」のはやりやすい。

- 一方で「数学を勉強している途中に英単語を思い出す」みたいに文脈が変わると、呼び出しが難しくなる。

- 想起手がかり依存性(Cue-dependent retrieval)

- 記憶は「引き出すための手がかり」がないと出てきにくい。

- 英語をやっているときは「手がかり(英文・文法・前にやった単語)」がたくさんあるので思い出しやすい。

- 逆に違う教科の最中は、その手がかりが少なくなるから難しい。

- 転移適合性処理(Transfer-appropriate processing)

- 学習時とテスト時の状況が似ているほど想起しやすい、という考え方。

- 受験本番は「科目ごとに切り替えながら広い範囲から思い出す」ので、日常学習でもあえて「流れを崩して思い出す練習」をすると、本番に強くなる。

結論

これは単なる「思い込み」ではなくて、記憶心理学的にも正しい現象です。

むしろ「流れや慣れに頼らない練習」を入れるのは、入試や実生活で応用するためにとても効果的だと考えられています。

だそうです。

どうやら思い込みではなかったみたいです。

週単位・月単位での再チェック

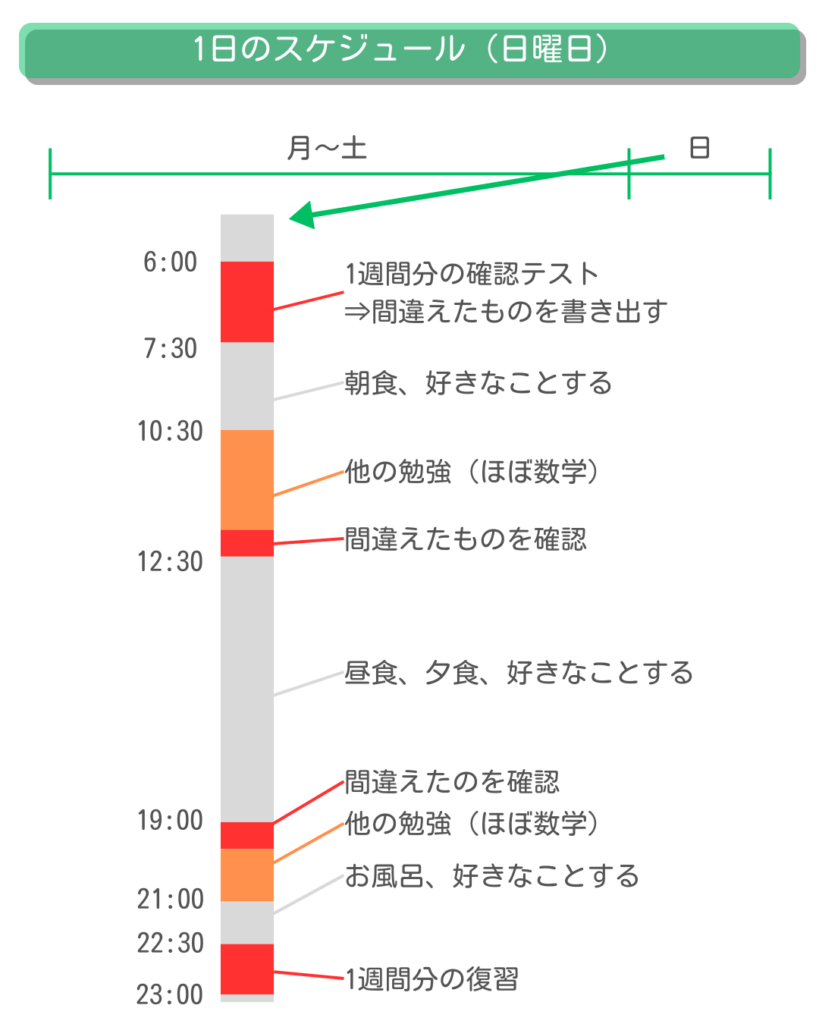

夏休み期間中は、日曜日に1週間分の復習にも時間をとっていました。また、夏休み後は毎晩寝る前に、1章ずつ音読するだけの習慣も継続。1回5~10分程度でした。

無理に詰め込まず、睡眠で定着させる

継続的な反復が長期記憶につながるという性質上、「勉強を継続できる工夫」が何より大切です。

ポイントは以下の2つ:

- 1回の学習負荷を減らし、毎日継続すること

- 睡眠で記憶を定着させること

脳は睡眠中に情報を整理しています。睡眠を削ると、せっかく覚えた記憶も定着しません。

1回の負担を減らして、継続的に反復し、睡眠をとって定着させる。これを繰り返すのが、暗記への近道です。

ぼくは「1日10時間以上勉強する」ような方法をあまりおすすめしていません。その理由は、持続しないからです。気力と根性だけで詰め込み学習をしても、長くは続かず、1か月もすればバテてしまい、勉強の継続が難しくなります。

参考までにですが、夏休み1カ月ちょっと、毎日2時間程度でこの単語帳、熟語帳を仕上げました。これは大学受験で使う英単語、熟語のほとんどをカバーできる量です。「毎日2時間の積み重ね」が、どれほどの成果につながるかをぜひ知っておいてください。

おわりに

暗記においてもっとも大切なのは、「人は忘れる」ことを前提にした復習の仕組みをつくることです。そして、その仕組みは特別な人だけができるものではなく、誰でも再現可能です。

などの工夫を盛り込むと、暗記の効率はぐっと上がります。

結論としては、短期的に記憶するときとほとんど同じです。「小分けして、”インプット⇒アウトプット”を反復」が暗記の基本ということです。

暗記に苦手意識がある人ほど、これらの方法を試してみてください。数か月後には、きっと「あのとき続けてよかった」と思えるようになっているはずです。

コメント