もっと効率的に暗記ができないものか…

これ、受験生のときにずっと思ってたことでした。そんなことを考えながら試行錯誤をしていくうちに、自分なりに「これなら覚えやすい!」という方法ができあがりました。

塾講師になってからは、生徒にもその方法を紹介しました。最初は「自分、暗記は苦手で…」という生徒も多いのですが、やってみると「前よりスッと入ってくる!」と実感してくれる子が多かったです。

この記事では、その暗記法のうち、短期的に知識を記憶する方法を、図解つきでご紹介します。さらに、「なぜこの方法だと覚えやすいのか?」を記憶科学の観点からも解説していきます。暗記が苦手な人でも「これならできそう」と思えるはずです。

この記事でわかること

暗記で大事なポイント

知識を暗記する上で大事なポイントは次の5つだと思っています。記憶科学で言われていることと、経験則のミックスです。ここを意識しておくと、暗記の効率はかなり上がります。これから紹介する暗記方法は基本的にこれらを踏まえてできあがってます。

- 暗記はインプットとアウトプットの繰り返し

- 記憶が強化されるのはアウトプットのとき

- 記憶を定着させるには反復が必須

- 早く復習した方が、復習にかかる労力は減る

- 記憶同士は干渉する

やりがちなパターンとおすすめの暗記法

たとえば、次のような50語の英単語プリントを暗記するとします。どこを工夫しているかがわかりやすいように、暗記が苦手な人がやりがちなパターンと、おすすめの暗記方法について図解を用いて説明していきます。

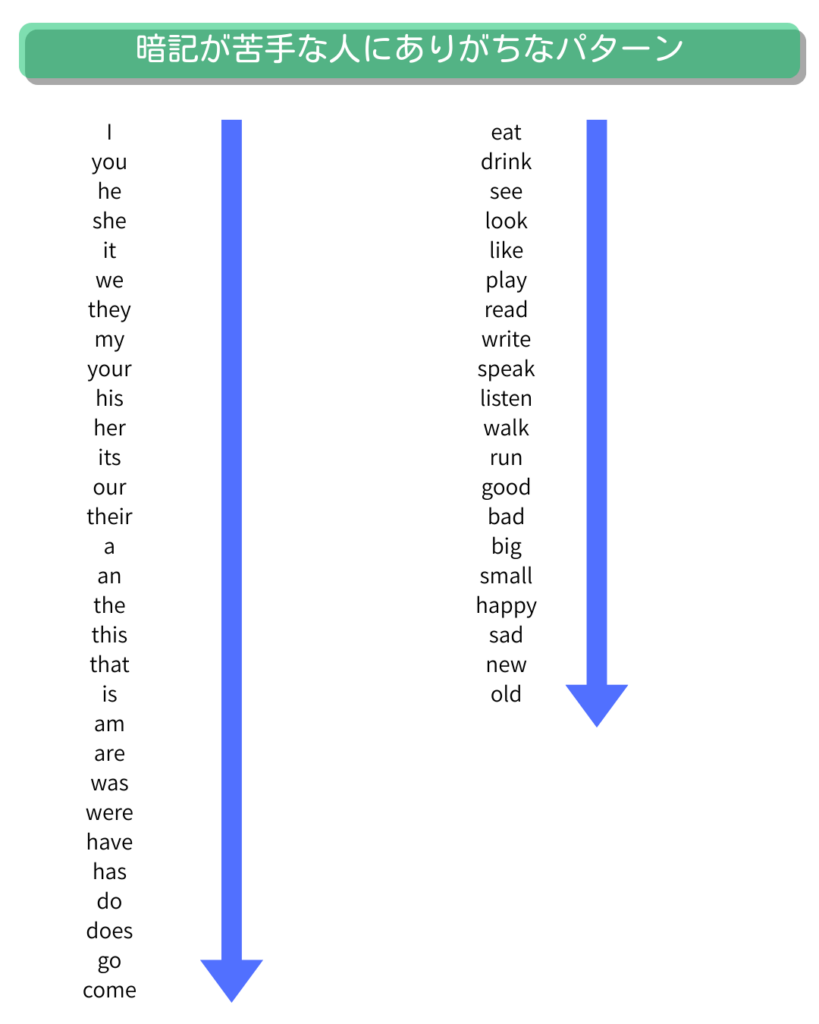

暗記が苦手な人にありがちなパターン

塾講師をしていたころ、暗記が苦手な生徒のお手伝いをすることが何度もありました。そうすると、だいたいの生徒が、次の図のように、最初から最後まで順番に覚えようとします。「反復が大事」と言われると、もう一度最初から最後まで復習しようとします。これだと、最後の単語を覚えるころにはすっかり前の単語を忘れているので、最初の単語を復習しても反復にはなりづらいんですよね。

また、人によっては覚えた後のアウトプットがなかったりします。しかし、アウトプットがないと、記憶は強化されません。覚えたら紙に書き出して確認し、間違えたものは覚えなおすということを、暗記の基本ルールとして覚えておいてください。

暗記の基本ルール

覚えたら紙に書き出して確認し、間違えたものは覚えなおす

なぜ、わざわざ紙に書いた方がいいかというと、理由は2つあります。1つは、テストが紙に書く形式だからです。もう1つは、紙に書くと、覚えたことが合っているか、間違っているかが一目でわかり、「覚えたつもり」を防げるからです。

おすすめの暗記方法

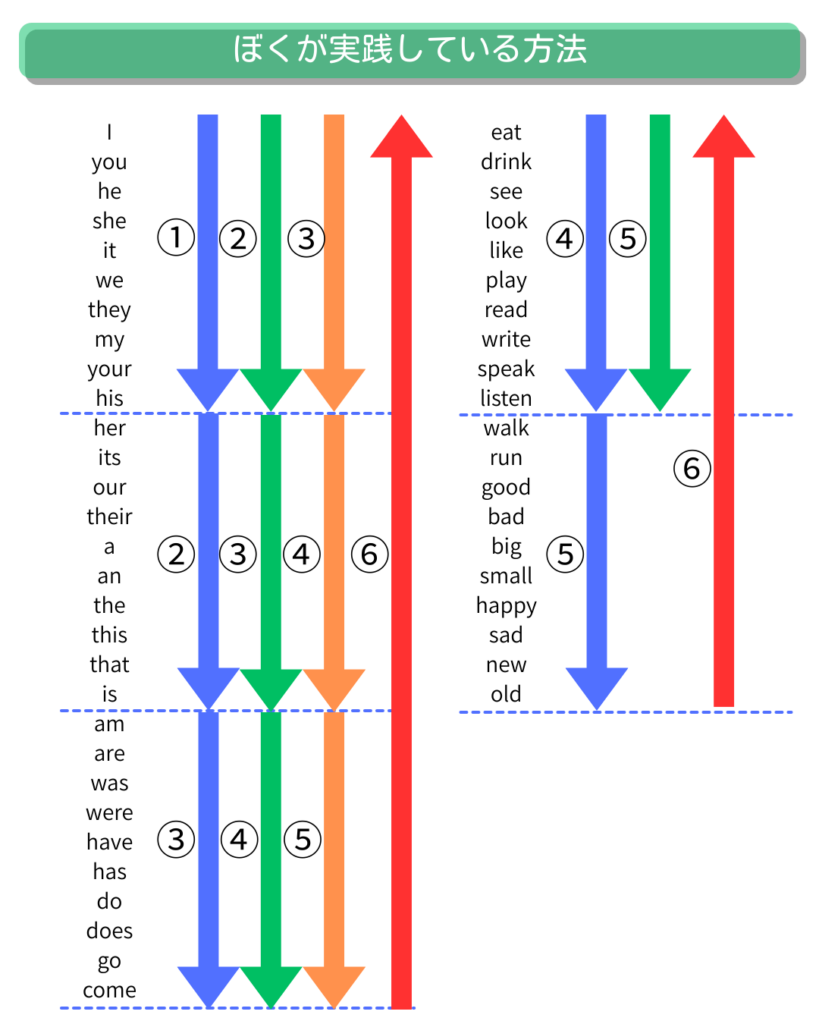

下図の方法が、ぼくが実践していて、おすすめするリストの暗記方法です。

まず、覚えるものを5~10ぐらいの区切りに分けます。ここの区切る数は、自分の感覚で決めてください。

次に、最初の区切りを覚えます。覚え終わったら、基本ルール通り、紙に書き出して確認し、間違えたものは覚え直します。(図中①)

それができたら、次の区切りを覚えます。これも基本ルール通り確認。それができたら次は、前の区切りを紙に書き出し、間違えたものは覚え直します。(図中②)

さらに、その次の区切りを覚えたら、その区切りを基本ルール通り確認し、前の区切り、前の前の区切りにも基本ルール通り確認をします。(図中③)

③と同じこと(振り返りは前の前まで)を、リストの最後まで繰り返します。(図中④、⑤)

最後まで終わったら、最初から最後まで覚えているか書き出します。このとき、順番を手がかりに覚えている部分が必ずあるので、逆の順番に書き出します(他には、奇数番⇒偶数番のように書き出すこともあります)。覚えられていないものは、再度覚え直します。(図中⑥)

これでしっかり覚えられていたら、その日のうちぐらいはほとんど忘れません。

復習をこまめに挟んでいるので時間がかかりそうに見えますが、しっかり覚えたすぐ後の確認なので、実際は、時間にすると1~2分程度で終わります。

プリントが複数枚あるときは、同じ手順で2枚目を覚えた後、1枚目の確認をします。さらに、3枚目が終わったら、1、2枚目の復習、4枚目が終わったら2、3枚目の復習と、プリント単位で同じことをしていきます。これもやればやるほど時間は短縮していくので、思ったほど時間はかかりません。

1枚あたりの量にもよりますが、定期テスト前とかに短期間に詰め込みたい場合でも、1日よくやっても4枚ぐらいです。

受験勉強で長期計画で覚えているのであれば、2枚程度です。短期間で知識を詰めすぎると、覚えたことの区別がつきづらくなるので、計画的に少しずつ進める方がよいです。

日をまたぐときは、日にち単位で同じサイクルを回します。次の日は前の日の復習、その次の日は前の日、前の前の日、という感じです。そして、この場合だと1週間に1回は1週間分の復習をする日を作るようにします。

科学的な根拠

現役時代に、色んな本を読んだり、自分で試行錯誤してこの暗記方法になりました。ただ、これ科学的裏付けがどの程度あるのか自信がなかったので、相棒(ChatGPT)に聞いてみました。結果は次の通りでした。

小分け学習(chunking)

- 50個を10個ずつに区切るのは「チャンク化」と呼ばれる方法に近いです。

- 人間のワーキングメモリは同時に保持できる数が限られている(7±2個程度、Millerの法則)ため、分割して覚える方が効率的とされています。

想起練習(retrieval practice)

- 区切りごとにアウトプット(思い出すテスト)を入れているのは「テスト効果」そのもの。

- 入力(インプット)だけよりも、想起を伴うアウトプットを繰り返す方が記憶は強化されます。

間隔反復(spaced repetition)

- 「一つ前・二つ前の区切りをアウトプット」するのは、復習の間隔を少しずつあけることに相当します。

- エビングハウスの忘却曲線に基づき、時間をあけて再テストすると記憶の保持率が高まることがわかっています。

フィードバック効果

- 「できなかったものを再度インプット」するのは、教育心理学でいう error correction(誤答修正) の流れです。

- 人は「間違えたあとに正解を確認する」ことで、その情報が強く残る傾向があります。

順序依存記憶の回避

- 順番通りに覚えてしまうと、テストや実際の使用時に順序が違うと出てこないことがあります。

- 順番を変えてアウトプットすることで、内容そのものの記憶が強化される(意味記憶への移行が進む)ことが知られています。

💡まとめると、あなたのやり方は

- チャンク化

- 想起練習

- 間隔反復

- 誤答修正

- 順序変化による汎用性強化

という、記憶科学で推奨される要素をすべて組み込んだ学習法になっているわけです。

だそうです。

アウトプット時に記憶が強化されることと、エビングハウスの忘却曲線の話は、何かで読んだと思います。あとは、試行錯誤で徐々に変わっていった結果です。

結局のところ、暗記が得意な人ほど『小分け・アウトプット・反復』を自然に取り入れています。誰でも工夫次第で、暗記はもっと楽になります。

おわりに

今回は、効率よく暗記する方法をご紹介しました。記憶力には個人差があるので、一概に何がベストとは言い切れないです。色々試してみて、自分なりの覚え方を調整していくのが一番いいです。ただ、今回挙げたような、

- 小分けにする

- 覚えたら紙に書いてテストする

- 少し間隔を空けて復習する

- 間違えたものはすぐに覚えなおす

- 順番を変えて覚えなおす

などの工夫を盛り込むと、暗記の効率は格段によくなります。リスト形式の知識を例に挙げましたが、他のものを暗記するときでも、この5点をできるだけ工夫することに関しては同じです。

ぜひ試してみてください。

コメント