「暗記してもすぐ忘れる…」

そんなとき、実は勉強法よりも“準備の仕方”が原因かもしれません。

暗記の効率を上げるためには、暗記方法の工夫も大事ですが、それよりも前に、暗記しやすい状態をつくることが大事です。今回の記事では、暗記前の準備についてお伝えしたいと思います。

体調を整える

いきなり基本的なことに聞こえるかもしれませんが、暗記の効率を大きく左右します。特にテスト直前は軽視されがちです。

ただ、睡眠とって、寝落ちするのだけは注意してくださいね。布団とか、寝心地いいところで寝ると熟睡しちゃうので、ぼくは、仮眠は椅子に座ったまま取るなど、あえて寝心地を良くしすぎないようにしています。

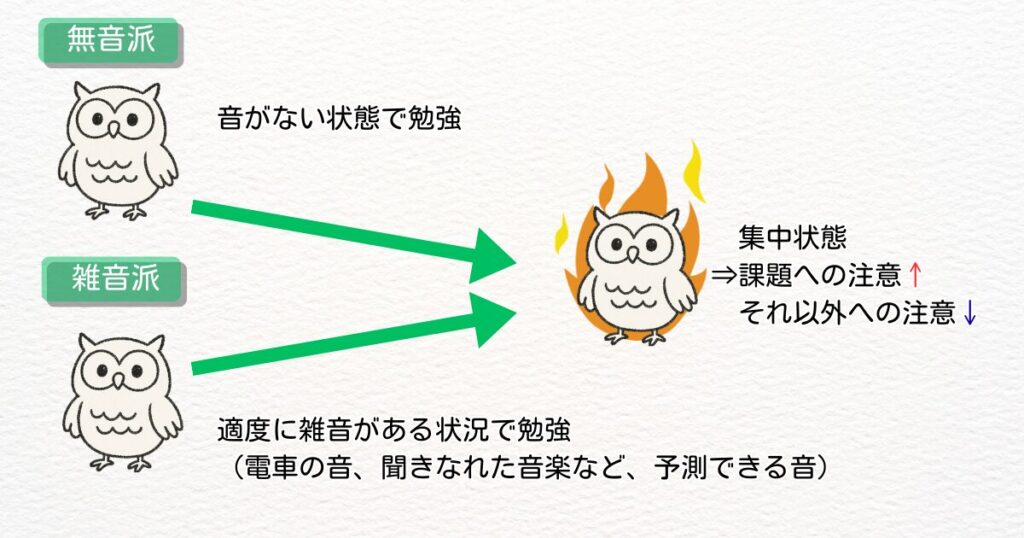

集中できる環境をつくる

勉強に適した環境も重要です。

ぼくは、適度な音があった方がいいタイプです。適度な音とは、電車の規則的な音や、聞きなれた音楽など、自分で予測できる音のことです。

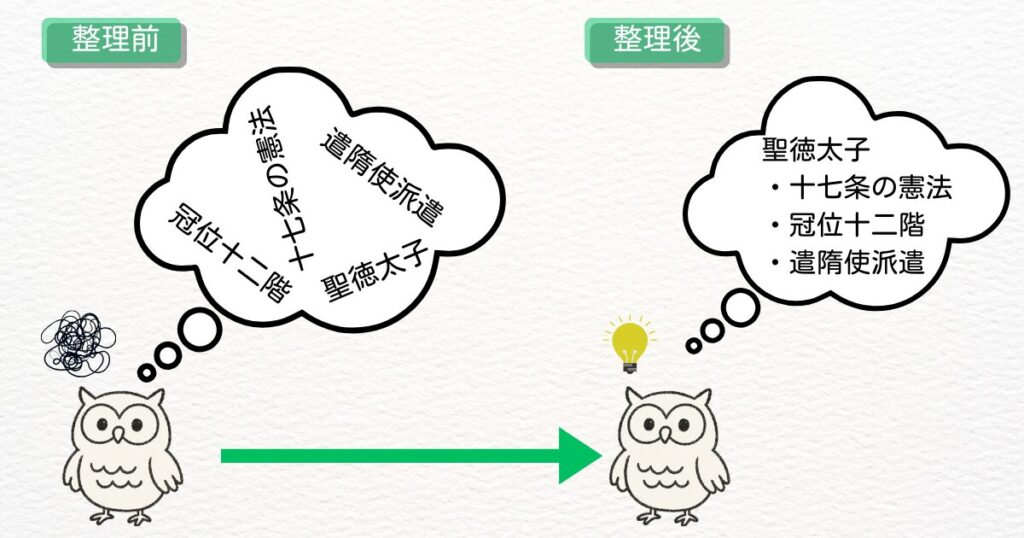

知識を整理する

特に、社会や理科にありがちなんですが、「これってどういうこと?」みたいなことがあると、そこは中々覚えられません。意味がわからないと、単語は文字の羅列でしかないからです。一人では難しい部分もあるのですが、周りの人に聞いたり、調べたりして、少しでも疑問の残るところはできるだけ解決してから暗記を始めるようにしましょう。

当ブログでも理解の助けになればと思い、順次、知識を整理した記事を作っていってます。もしよければ参考にしてみてください。

覚える量を減らす

覚える範囲が広いと、全体像が掴みにくく、また挫折しやすいので、いったん覚える知識を「減らす」ことを考えましょう。

出題頻度を考えて減らす

テストの出題頻度を考えて減らしていくのが一番効率的です。授業のノートやメモがあるなら、先生が大事と言ったところだけとりあえず覚えればいいです。授業で言われたところができるようになったら、自分でポイントを絞るのは難しいので、塾などで聞くか、他の減らし方で暗記項目を減らしてみてください。

塾講師をしてたぼくが言うのもなんですが、学校の先生や教科書を軽視する人が多いような気がします。定期テストに限って言えば、学校の先生が教科書を元に作っているものなので、学校の先生が教科書中で大事といったことは絶対に大事です。

難易度が高いものから減らす

難易度が高いものを切り捨てるのも有効です。参考書は難易度が分かれていて、その中でもさらに基礎問題、応用問題に分けてあるので、それを手がかりにしてください。

ぼくが塾講師のころはこんなの推奨してました

- A問題、B問題のうち、A問題のみ覚える

- できるだけ簡単な参考書を選ぶ

適当に減らす

たとえば「20問の暗記問題で、奇数番だけ覚える」いった方法です。そんな馬鹿なと思うかもしれませんが、うろ覚えの知識20個より、しっかり覚えた知識10個の方が、テストでは役立つことが多いです。知識に偏りが出ないよう、「最初の10問」みたいな減らし方は避けたてください。覚える範囲が広いときほど有効だったりします。

特に、入試勉強は、覚える範囲が広いので、先に全体像をつかむという意味で、こういう割り切り方はかなり有効です。

「減らしたところがテストに出たらどうするんだ」

と思われるかもしれません。その心配は確かにその通りです。ただ、うろ覚えの知識10個よりも、確かに覚えた知識5個の方がテストで役に立つことが多いのです。また、暗記は知識を小分けした方が覚えやすいです。残した知識をしっかり覚えた後で、減らした分を覚えた方が、最初から全部覚えようとするよりも効率はよいのです。仮に覚えきれなくても、確かな知識5個とうろ覚えの知識5個になるので、中途半端でタイムリミットになっても、点数は確保しやすいです。

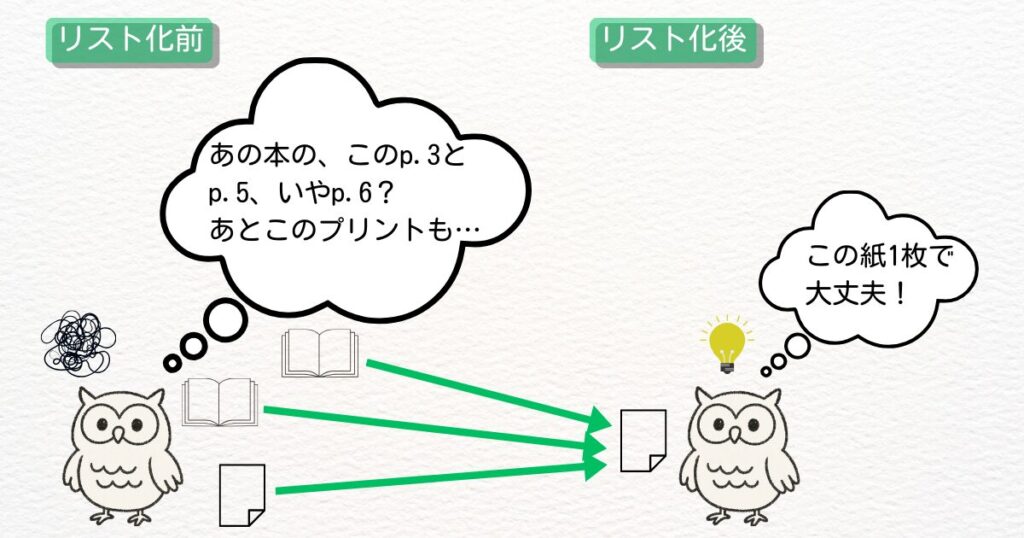

覚えたい知識だけのリストをつくる

覚えたい知識だけのリストは必ず作るようにしましょう。メモ程度の情報量でOKです。短く書くことで「思い出す力」が鍛えられます。これを作っておくと、反復しやすくなるので、空き時間や寝る前などに必要箇所の反復ができ、効率が大幅にアップします。

ぼくが塾講師のころはこんなの推奨してました

- 学習後に「間違えたものだけ」を抜き出したリスト(超おすすめ)

- 特定のテーマに沿ったリスト

例)聖徳太子についてのメモ書き - 自分が混同しがちな知識だけを抜き出したリスト

例)「摂関政治と執権政治」など

ぼくは、何回も書くのが手間なので、アウトプットするときの紙をそのまま使ってました。

おわりに

暗記の成果を高めるには、

- 体調

- 環境

- 知識の整理

この3つを整えることが欠かせません。勉強前に「睡眠・食事・運動を見直す」「集中できる環境を整える」「覚える量を絞る」、この準備をするだけで、暗記の効率は驚くほど変わります。ぜひ試してみてください。

コメント