こんにちは!

今回は、歴史が苦手な方向けに「飛鳥時代」についてまとめてみました。

「ぼくが塾で教えていたとき、どう伝えていたか」、「流れでつかむには、どうまとめるか」、について、実例を交えてご紹介します。

よかったら読んでみてください。

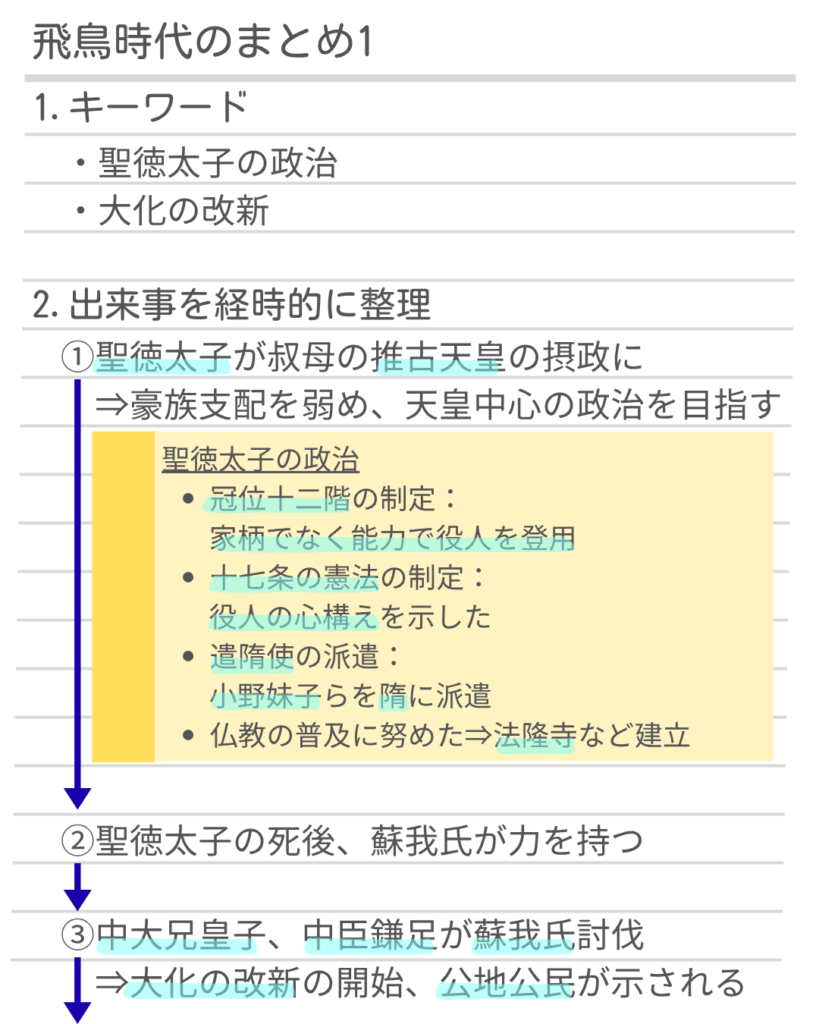

まとめノート

飛鳥時代は、豪族の集合体であった国家が、朝廷による中央集権国家に向かっていく時代です。

キーワードは

- 聖徳太子の政治

- 大化の改新

の2つです

これを踏まえると、ぼくの場合は次のようにまとめます。

「飛鳥時代のノートまとめが宿題に出たけど困ったなあ」みたいなときに、このまとめにちょい足しで使ってもらっても大丈夫ですよ。

歴史の勉強方法、ノートまとめについては、こちらの記事でまとめています。よかったらどうぞ。

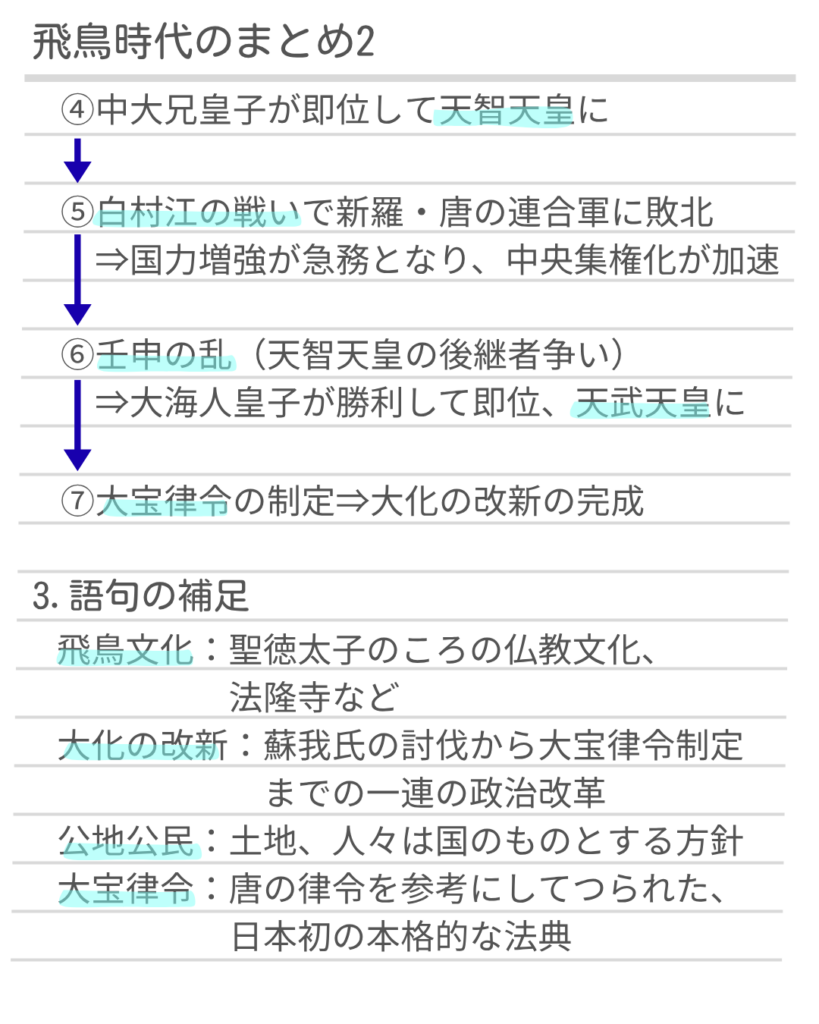

ここからは用語の解説!

ここからは各用語について解説しています。

ぼくが中学校で習ったころ、「ここってどうなの?」と疑問に思ったところは教科書に載っていなくても適宜足しています。

聖徳太子の政治

飛鳥時代の最重要人物です。

自分の支持する皇子を大王にしようと、蘇我氏や物部氏などの豪族間で争いが起こり、それを抑えるために女性の推古天皇(聖徳太子の叔母)が即位し、聖徳太子はその摂政(サポート役)になりました。

聖徳太子は、家柄ではなく能力で役人を取り立てられるよう冠位十二階を定めたり、役人の心構えを示した十七条の憲法を定めたりしました。

外交では当時中国を治めていた隋に、小野妹子らを遣隋使として派遣しました。

また、聖徳太子は仏教の普及にも力を入れ、現存する世界最古の木造建築である法隆寺などを建立しました。このころに栄えた日本で初めての仏教文化を飛鳥文化と呼びます。

しかし、聖徳太子の死後は、再び豪族たちが勢力を伸ばしました。

大化の改新

聖徳太子の死後に勢力を伸ばした豪族の中でも、特に蘇我氏という豪族が力を持ちました。当然、天皇中心の政治体制が揺らぎます。

この状況を問題と考えた、中大兄皇子と中臣鎌足が蘇我氏を倒し(乙巳(いっし)の変)、政治改革を始めました。中大兄皇子は、即位して天智天皇となります。

この政治改革では、今まで豪族が支配していた土地や人々を、国が直接支配するとした方針、公地・公民を打ち出し、班田収授法や国郡制、税制などが整備され、土地と人を国家が直接管理する体制が作られていきました。これらの法は、奈良時代に入って本格的に実施されます。

天智天皇の死後、壬申の乱と呼ばれる後継者争いが起こり、これに勝利した大海人皇子(天智天皇の弟)が即位して天武天皇となり、さらに改革を進めていきます。

さらに文武天皇の時代になって、唐の律令を参考にしてつくった、日本初の本格的な法典、大宝律令が制定されます。これで、天皇を中心とした中央集権的な政治体制の土壌が整います。

この乙巳の変から大宝律令制定までの一連の政治改革を大化の改新と呼びます。

ぼくが学校で習っていたころや、塾で教えていたころは、「乙巳の変=大化の改新」という教え方でした。この理解の仕方だと、「大化の改新」という言葉がいまいちつかみづらいです。乙巳の変は、「大化の改新の始まり」と考えてください。

飛鳥時代ごろの中国・朝鮮半島

中国では、聖徳太子の晩年に、隋が滅びて唐が中国を治めるようになります。

朝鮮半島では高句麗(こうくり)と百済(くだら)、新羅(しらぎ)の三国が勢力争いをしていました。

日本は、白村江の戦いで百済を助け、唐と新羅の連合軍と戦いましたが、敗れてしまいます。これは、日本にとって初めての大規模な海外出兵の失敗でした。

これ以降、日本はしばらく朝鮮半島への軍事介入を控え、中国や朝鮮に対抗できる強固な国家体制づくりを志向するようになり、中央主権国家体制への移行を加速させていきます。

終わりに

飛鳥時代は、豪族が力を持っていた古代国家が、「天皇を中心とする国」へと大きく変わっていく重要な時代です。

聖徳太子の改革に始まり、大化の改新、そして大宝律令の制定まで、一連の流れをつかむことで、この時代の本質が見えてきます。

他の時代のまとめはこちら

歴史のカテゴリーページへ

コメント