「歴史って覚えることが多くて大変…」

塾の講師をしていたころ、そんな声をよく聞きました。でも、実は歴史って「覚える教科」ではなく「流れを理解する教科」なんです。今回は、歴史が苦手な人でも取り組みやすい勉強法、ノートのまとめ方を、塾講師時代の経験を元にご紹介します。

歴史の勉強で大事なポイント

歴史の勉強をする上で大事なことは、次の3つです。

- 時代ごとの大きな流れをつかむ

- 出来事の因果関係を整理する

- 似た出来事は整理して覚える

それぞれについて見ていきましょう。

時代ごとの「大きな流れ」をつかむ

歴史を学ぶうえで、最初にやるべきことは「時代の流れをざっくりとつかむこと」です。

たとえば平安時代なら、

- 前半:貴族が政治の中心(藤原氏など)

- 後半:武士が台頭し始める(平氏や源氏)

というように、時代の中での“大きな変化の流れ”があります。重要語句として出てくる人名や法律、戦などの出来事は、ほとんどがこの流れと深くつながっているのです。だから、ここを意識して学習することで、物事のつながりがぐっと見えやすくなるのです。

出来事の因果関係を整理する

次に大事なのが、「○○の乱」や「××の改革」など個別の出来事について、

- なぜ起きたのか(原因)

- どうなったのか(結果)

をセットで整理することです。

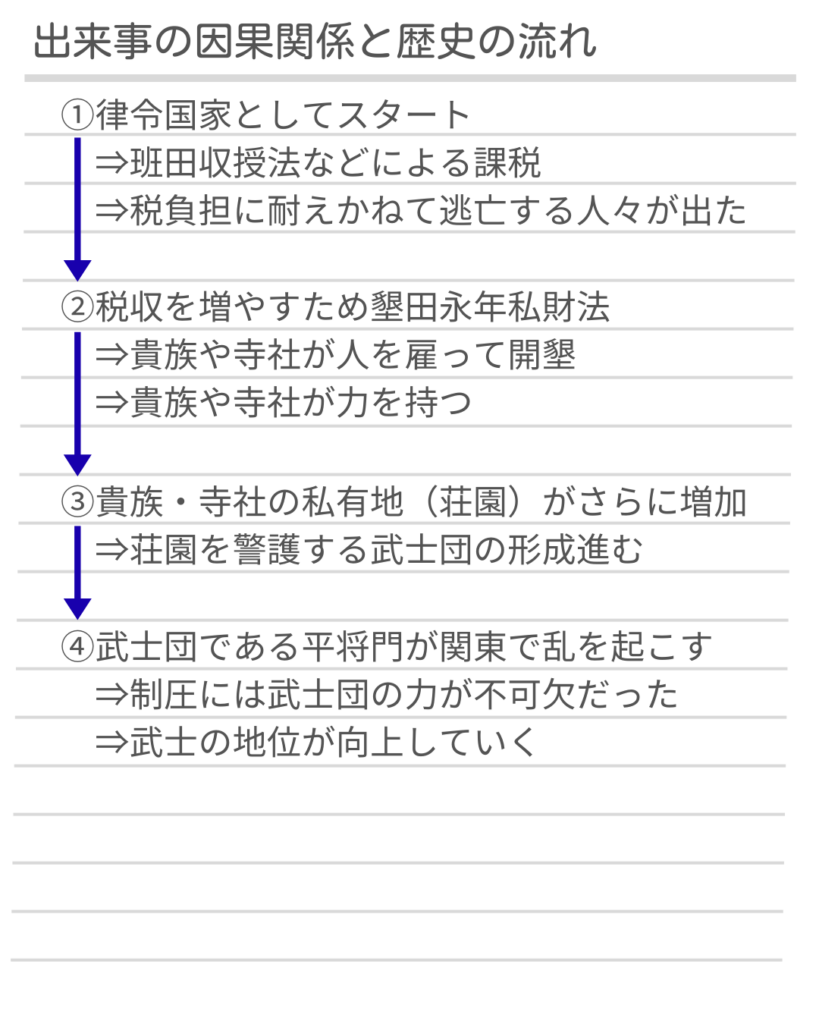

たとえば、

平安時代の平将門の乱:

- 荘園の発展によって武士団が力をつけた(原因)

- 平将門を制圧するために別の武士団を動員 → 武士の地位が高まる(結果)

また、この一連の流れは、平安時代後期の「武士の台頭」という大きな流れとつながっています。

実は「出来事の因果関係を整理すること」と「時代の大きな流れを意識すること」は、深く関係しているのです。

先ほどの例をさらにさかのぼってみましょう。

- 荘園の発展の背景には、墾田永年私財法の制定がありました。

- その墾田永年私財法が出された背景には、税の重さに耐えかねて口分田を放棄する人が増え、税収が減ったことがあります。

- さらにその背景には、大化の改新で新しく納税ルールを定めたことがありました。

まとめると、次のようになります。

個別の出来事の因果関係をたどっていくと、奈良時代から平安時代前期までの大きな流れにつながっていることが分かります。このように、出来事の原因と結果の積み重ねが、時代全体の大きな流れを形作っているのです。

大きな流れをつかんでおくと、出来事の因果関係も見えやすくなります。

テスト対策としても重要です。原因と結果は頻出で、記述問題によく出ます。理解が深まれば、得点アップにも直結します。

似た出来事は整理して覚える

これは特に高校受験を意識して勉強を始めたときに、早めに意識しておくとよいポイントです。

時代が変わっても、似たような内容の出来事が何度も出てきます。

たとえば:

- 平安時代:藤原氏が天皇の補佐職(摂政・関白)を独占 → 摂関政治

- 鎌倉時代:北条氏が将軍の補佐職(執権)を独占 → 執権政治

このようなよく似た構造の出来事は、並べて整理するだけで覚えやすくなるのでおすすめです。

ちなみに、今まで述べてきたこととほとんど同じことが文科省の指導要領に書かれています。

中学校社会の指導要綱のp.87から歴史について書いてあるのですが、必要な部分だけ抜粋します。

社会的事象の歴史的な見方・考え方を働かせ、課題を追究したり解決したりする活動を通して、広い視野に立ち、グローバル化する国際社会に主体的に生きる平和で民主的な国家及び社会の形成者に必要な公民としての資質・能力の基礎を次のとおり育成することを目指す。

社会的事象の歴史的な見方・考え方については、(中略)、「社会的事象を,時期,推移などに着目して捉え、類似や差異などを明確にし、事象同士を因果関係などで関連付けること」とし

難しく書かれていますが、要は社会の出来事を「いつ起きたか」「どのように変化したか」に注目し、似ている点や違いを見つけたり、原因と結果のつながりを考えたりして、出来事同士を関係づけて理解しましょうと言っています。

指導要綱には「資質・能力の基礎を育てることを目指す」と書かれています。高校に進むときに、この理解の基礎があれば大丈夫ということです。今すぐできなくても、勉強を通して、少しずつ身につけていきましょう。

ノートのまとめ方

ノートはきれいに書くだけでは意味がありません。あとで自分が「見て分かる」「使える」ノートにすることが大切です。

ノートまとめは引き算

ノートまとめが苦手な人ほど、情報を詰め込みすぎてしまいがち。でも、それでは見返すときに探すのが大変で、かえって記憶に残りにくくなります。

必要な情報はすべて教科書に載っています。だから細かい説明までノートに書く必要はありません。

当たり前のことなんですが、結構見落としがちです。

ノートまとめは「何を書くか」ではなく「何を省くか」を考えましょう。教科書から、不要と思うものを省いて、それらを自分がわかりやすいように配置したものがまとめノートです

もし不安なら、ノートに教科書のページ数を書いておくと、後から確認したいときにすぐに確認できますよ。

色ペンは3色までに

カラフルなノートにしたくなる気持ちはわかりますが、使いすぎると逆に見づらくなります。基本は次の3色程度に絞りましょう。

- 黒:本文

- 赤:重要語句やチェックポイント

- 青または緑:補足・つながり

色分けを目的にせず、「どこが大事か一目でわかる」ノートを目指しましょう。

1ページ1テーマが基本

1ページにたくさん詰め込むと、あとで見返したときに何のページかわからなくなります。「1ページ=1テーマ」と決めて、見出しをつけておくと便利です。

「もったいないから」と、ノートにびっしり書く人をよく見かけます。物を大切にする気持ちは素敵ですし、ノートもタダじゃないので、そうしたい気持ちはわかります。

でも、もしそう思っていたら、発想を変えてください。ノートまとめの目的は、ノートを書くことではなく、内容を理解することです。ノートをつくっても、全く理解が進まなければ、ノートを無駄にしているのと同じことなのです。

自分がしやすいミスを書いておく

自分だけの「注意メモ」もとても効果的です。

たとえば:

飛鳥時代の公地公民と班田収授法を混同する場合

→公地公民の説明のそばに「班田収授法と区別!」と書いておく

こうした自分用の補足が、復習のときの大きな助けになります。

ぼくはこんな感じでまとめてました

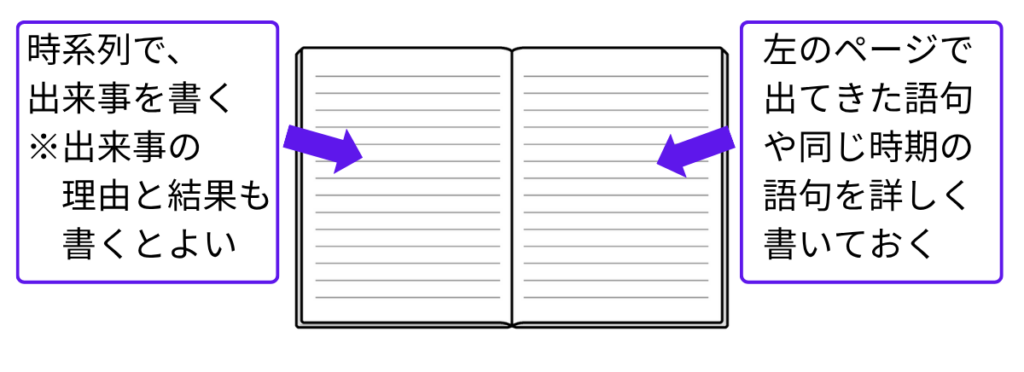

自分が学生のころはノートまとめの宿題はなかったのでやっていませんでしたが、塾講師時代には、生徒向けにまとめノートを資料として配っていました。そのときは、次のような形でまとめていました。

- 左ページ:時系列に出来事を整理(理由と結果を含めて)

- 右ページ:左の補足、地図、図、注意点など

因果関係や大きな流れが見えやすいので、個人的にはおすすめです。

おわりに

歴史の勉強は、「どれだけ覚えているか」より、「どう理解しているか」が大切です。一つ一つの出来事を“時代の流れ”の中でつなげていくと、頭の中でストーリーができて、だんだん面白くなってきます。

ノートまとめも、正解はありません。あなたが「見てわかる」「あとで使いやすい」と思える形を目指せば、それで十分です。

自分なりのスタイルで、少しずつ前に進んでいきましょう。

このブログでは、各時代ごとに、流れがわかりやすいようにまとめを記事にしています。ぼくなりのノート例もつけてあるので、気になるものがあったら見てみてください。

コメント