こんにちは!

今回は、歴史が苦手な方向けに「奈良時代」についてまとめてみました。

「ぼくが塾で教えていたとき、どう伝えていたか」、「流れでつかむには、どうまとめるか」、について、実例を交えてご紹介します。

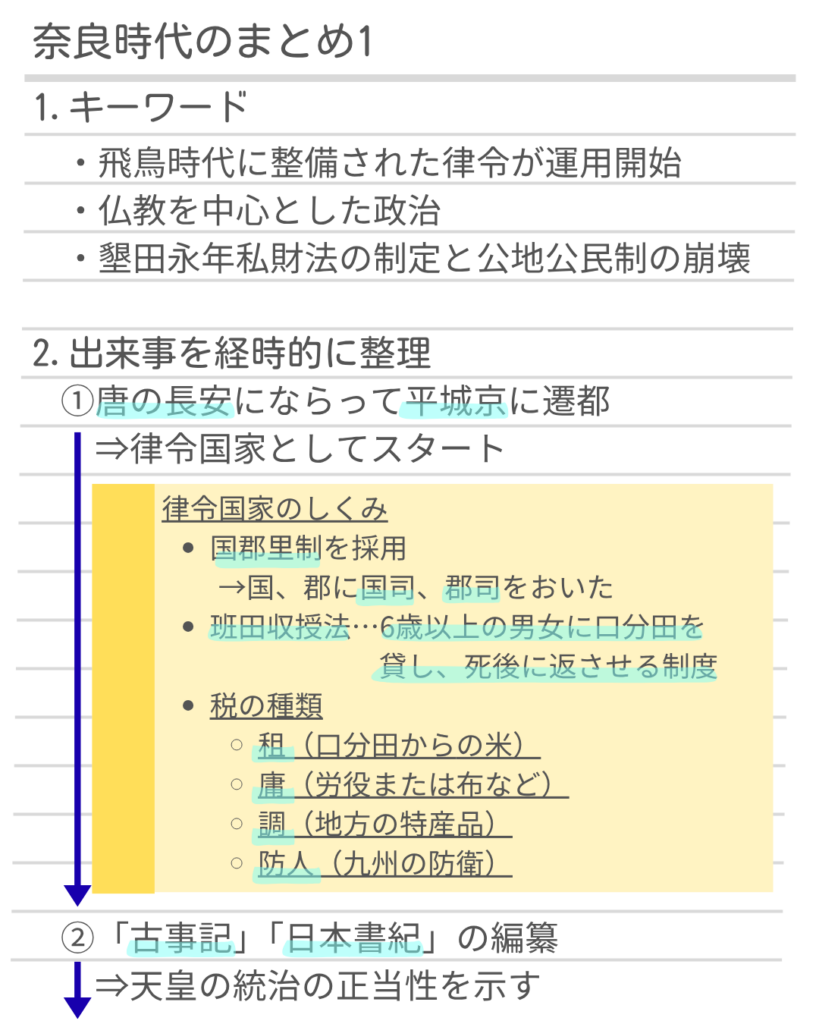

まとめノート

奈良時代のキーワードは、時系列で並べると

- 律令制度の運用開始

- 仏教を中心とした政治

- 墾田永年私財法制定と公地公民制の崩壊

の3つです。

これを踏まえると、ぼくの場合は次のようにまとめます。

「奈良時代のノートまとめが宿題に出たけど困ったなあ」みたいなときに、このまとめにちょい足しで使ってもらっても大丈夫ですよ。

歴史の勉強方法、ノートまとめについては、こちらの記事でまとめてます。よかったらどうぞ。

ここからは用語の解説!

ここからは各用語について解説しています。

ぼくが中学校で習ったころ、「ここってどうなの?」と疑問に思ったところは教科書に載っていなくても適宜足しています。

律令制度のポイント

- 国郡里制…地方を「国 → 郡 → 里」に分けて支配

→「国」には国司(中央から派遣された貴族)、「郡」には郡司(地方の豪族) - 班田収授法…6歳以上の男女に口分田を貸し与え、死後に返させる制度

※口分田という言葉も重要 - 税の種類

- 租(口分田からの米)

- 庸(労役または布など)

- 調(地方の特産品)

- 防人(九州の防衛)

国と郡は今の都道府県と、市町村をイメージするといいです。

・国→県、

・郡→市町村

といったところでしょうか。

その下の里という単位は、農民の生活単位で、最初は1里50戸でした。

歴史書の編纂

国が国として認められるためには、その国に歴史があることが必要です。

日本を統治する権利の正当性を担保するため、「古事記」と「日本書紀」が編纂されました。

平城京に遷都したり、「古事記」、「日本書紀」を編纂したりして、諸外国に天皇中心の国家であることをアピールしていました。この辺は日本のPR政策としてまとめて整理しておきましょう。

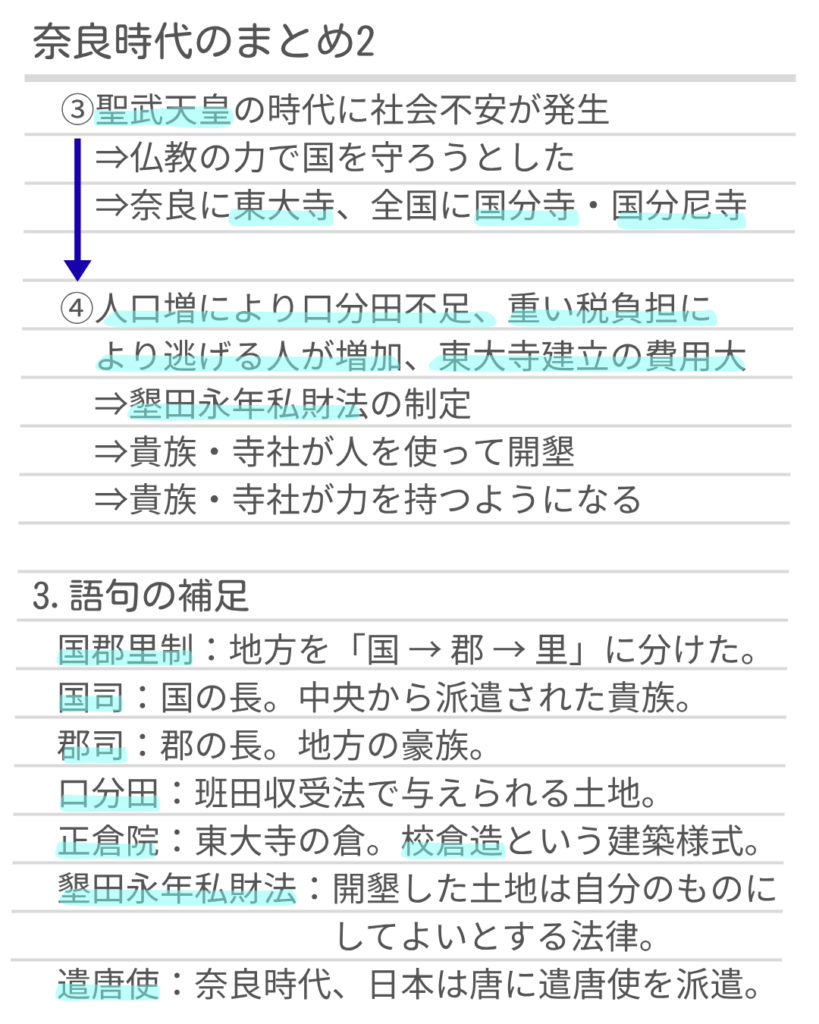

仏教を中心とした政治

聖武天皇のころには仏教を中心とした政治が行われました。

このころには、天然痘の流行や政情不安があり、仏教の力で国を守ろうと国分寺・国分尼寺を全国に建てさせ、奈良の東大寺には大仏が造られました。また、東大寺の倉として、校倉造(あぜくらづくり)という建築様式で正倉院が立てられました。

また、行基という僧は民衆とともに社会事業を行い、鑑真は唐から渡来して仏教を正しく伝え、唐招提寺を開きました。

奈良時代の仏教は、ただの信仰ではなく「国家を守る力」として信じられていました。仏教を広めることが国の安定につながると本気で考えられていたのです。現代の価値観とは異なることを理解するのが大切です。

墾田永年私財法

人口増加に伴い口分田が不足したことや、重い税負担により農民の逃亡や土地の放棄が相次いだこと、東大寺などの建設が財政を圧迫したことなどから、人々に開墾を促し税収を増やすため、743年に墾田永年私財法が制定され、開墾した土地の私有が認められました。つまり、国民と土地は全て国のものとする公地公民制が崩れたということです。

この結果、人を雇って開墾を行った貴族や寺が広い土地を持ち(後に荘園と呼ばれます)、力を持つようになりました。貴族や寺社が力を持つようになると、権力闘争が始まり、政治は不安定化していくことになります。

これが、平城京から遷都しなければならなくなった理由です。

墾田永年私財法の制定により荘園が発生し、やがてそれを守るための武士団の形成へとつながっていきます。はじめは身分の低かった武士たちも、平安時代に次第に力をつけ、ついには鎌倉時代に支配階級として台頭します。そこから江戸時代の終わりまで、約650年にわたり武士による政治が続くことになります。その長い流れの起点が、実はこの奈良時代にあるのです。

そのためかはわかりませんが、墾田永年私財法は、制定理由、運用した結果ともにテストでよく問われます。制定理由を全て覚える必要はないですが、学校で習ったものはしっかり押さえておいてください。

終わりに

奈良時代といえば、大仏や平城京のイメージが強いですが、その背景には仏教による国家づくりや、文化・制度の整備といった重要な動きがありました。

そして、税制度の限界や土地支配の変化から、やがて武士の台頭につながる流れも始まっています。

一見地味に見える奈良時代ですが、のちの時代につながる「日本のかたち」がここで形づくられていっています。

他の時代のまとめはこちら

歴史のカテゴリーページへ

コメント