こんにちは!

今回は、歴史が苦手な方向けに「鎌倉時代」についてまとめてみました。

「ぼくが塾で教えていたとき、どう伝えていたか」、「流れでつかむには、どうまとめるか」、について、実例を交えてご紹介します。

まとめノート

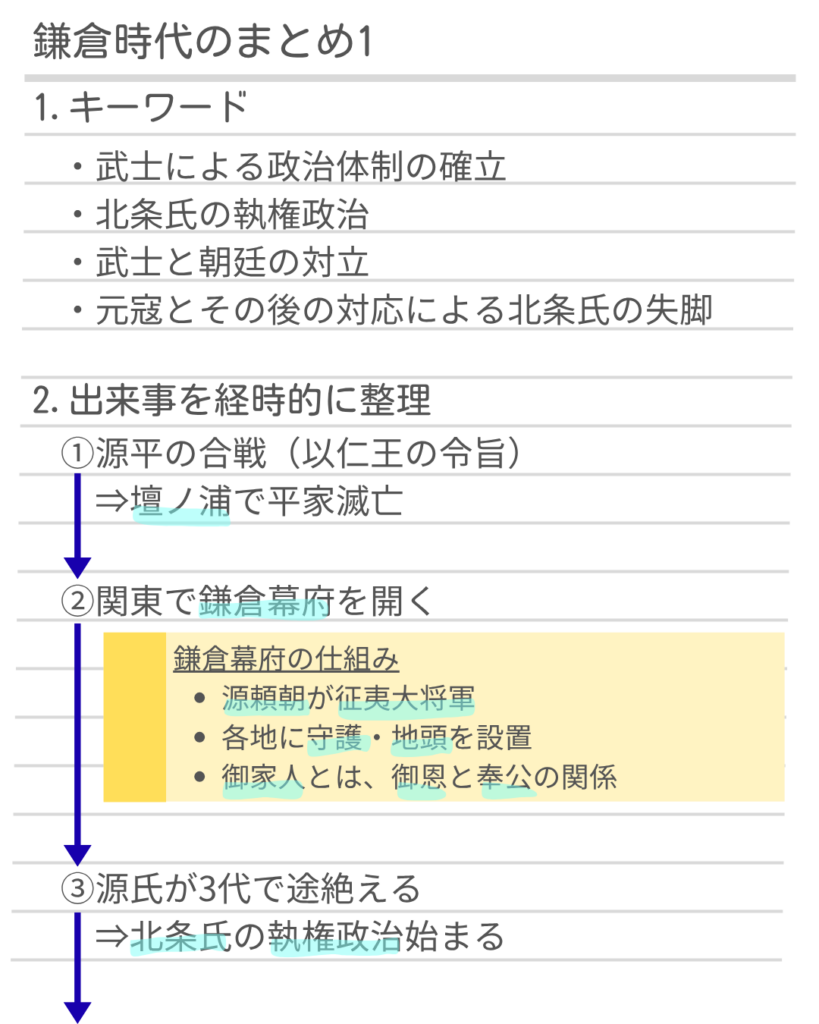

鎌倉時代のキーワードは、時系列で並べると

- 鎌倉幕府による初めての武家政治

- 北条氏による執権政治

- 元寇による鎌倉幕府の衰退

の3つです。

これを踏まえると、ぼくの場合は次のようにまとめます。

「鎌倉時代のノートまとめが宿題に出たけど困ったなあ」みたいなときに、このまとめにちょい足しで使ってもらっても大丈夫ですよ。

歴史の勉強方法、ノートまとめについては、こちらの記事でまとめてます。よかったらどうぞ。

ここからは用語の解説!

ここからは各用語について解説しています。

ぼくが中学校で習ったころ、「ここってどうなの?」と疑問に思ったところは教科書に載っていなくても適宜足しています。

源平の合戦

平安時代の終わりごろ、平清盛が太政大臣となり「平氏政権」を築きました。しかし、貴族や寺社の反発、地方の武士の不満が高まり、ついに戦いが始まります。

1180年、後白河法皇の皇子・以仁王(もちひとおう)の呼びかけで、源氏の武士たちが平氏打倒に立ち上がりました。これが源平の合戦の始まりです。

この戦いの中心となったのが、伊豆に流されていた源頼朝でした。頼朝は、妻の実家である北条氏の協力を受けて挙兵します。北条氏はこのとき、軍事だけでなく、人脈や情報面でも頼朝を支えました。

やがて頼朝は関東をおさえ、弟の源義経らの活躍もあって、1185年に壇ノ浦の戦いで平氏を滅ぼします。こうして、源平の合戦は終結しました。

鎌倉幕府

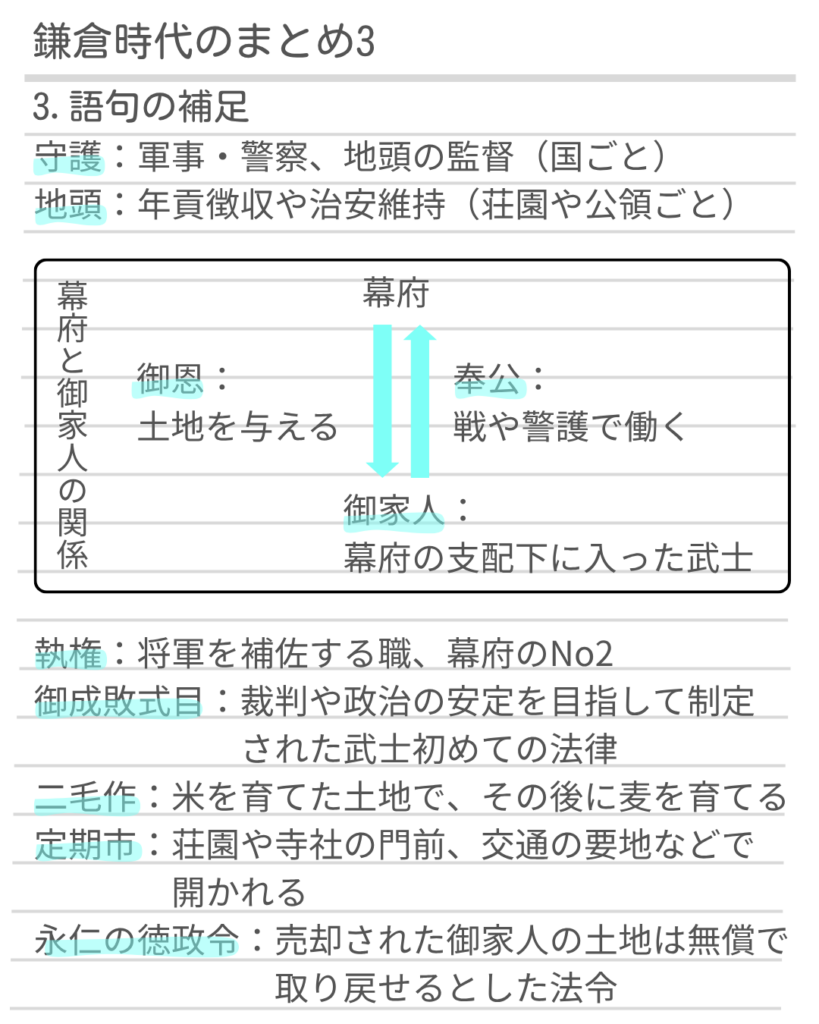

源平の合戦に勝利した後、頼朝は朝廷に認めさせて、全国に守護(軍事・警察)と地頭(荘園・公領の管理)を置き、武士の支配のしくみを作ります。

1192年、源頼朝が征夷大将軍に任命され、鎌倉幕府が正式に成立。武士による政治の始まりです。

幕府の支配下に入った武士を御家人といい、幕府は、土地を与える「御恩」と、戦や警護で働く「奉公」の関係で、御家人たちとつながっていました。

執権政治の始まり

征夷大将軍になった頼朝ですが、わずか7年で亡くなります。死因は病気とも落馬とも言われます。子には頼家と実朝という兄弟がいて、2代将軍に頼家が、3代将軍に実朝が就任しました。

しかし、頼家は政治能力に問題があり失脚。伊豆で暗殺されてしまいます。弟の実朝は名目上の将軍にすぎず、実際の政治は、母方の祖父である北条時政が「執権」として行うようになります。これが北条氏による執権政治の始まりです。

その後、実朝も暗殺され、頼朝の血筋はここで絶えました。幕府は京都の貴族や皇族から将軍を迎え、名目上のリーダーとし、実権は北条氏が握り続けます。

平安時代の摂関政治と名前もやってることも似ていますが別物です。

| 名称 | 時代 | 補佐する人 | 補佐される人 |

|---|---|---|---|

| 摂関政治 | 平安時代 | 藤原氏 (摂政・関白) | 天皇 |

| 執権政治 | 鎌倉時代 | 北条氏 (執権) | 征夷大将軍 |

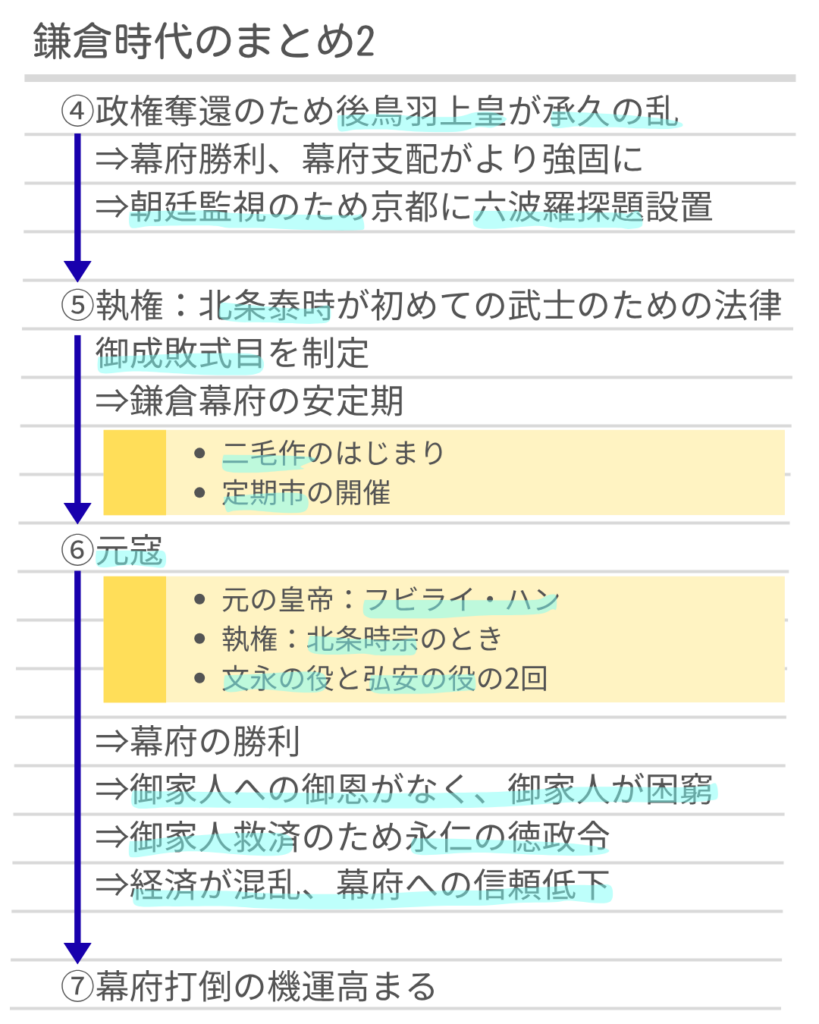

承久の乱

源氏の血統が絶えたことを見た後鳥羽上皇は、幕府に代わって朝廷が実権を取り戻そうと考え、1221年に幕府打倒の兵を挙げます。これが承久の乱です。

しかし、戦いは幕府側が勝利します。朝廷側の敗北により、後鳥羽上皇は島流しにされ、京都には六波羅探題が設けられて朝廷の監視が強化されました。こうして、武士による政治はより強固なものになっていきます。

御成敗式目と鎌倉幕府の安定期

3代目執権・北条泰時は、1232年に武家の法律「御成敗式目(ごせいばいしきもく)」を定めました。これは、武士の常識に合った判断基準を明文化したもので、裁判や政治の安定を目指して制定されました。

このように北条泰時の時代は、法によって秩序を保ち、幕府の統治が安定した時期といえます。このころは政治も比較的安定し、経済の面でも、二毛作(米と麦など)や、商品を売買する定期市が広まり、農業や流通が活発になります。

元寇とその後

13世紀はじめ、モンゴルにチンギス・ハンというリーダーが現れ、モンゴル帝国を築きました。子孫たちは勢力を拡大し、孫のフビライ・ハンの時代には中国を征服して元を建てます。

フビライ・ハンは周辺国にも服従を求め、日本にも使者を送ってきましたが、幕府(執権・北条時宗)はこれを拒否。フビライは二度の遠征を決断します。これが元寇(げんこう)です。

- 1回目:1274年(文永の役)

- 2回目:1281年(弘安の役)

いずれも日本側が撃退しましたが、相手が外国だったため、戦っても得られる土地はなく、御家人には報酬(御恩)が与えられませんでした。

つまり、「奉公はしたのに御恩がない」状態が生まれ、御家人の生活は苦しくなり、自分の土地を売るなどしなければならなくなります。

1297年、幕府は永仁の徳政令を出し、御家人が手放した土地を取り戻せるようにしました。しかし、この命令は土地の買い手や商人にとって不利益で、経済の混乱を招く結果となり、幕府への信頼も低下してしまいます。

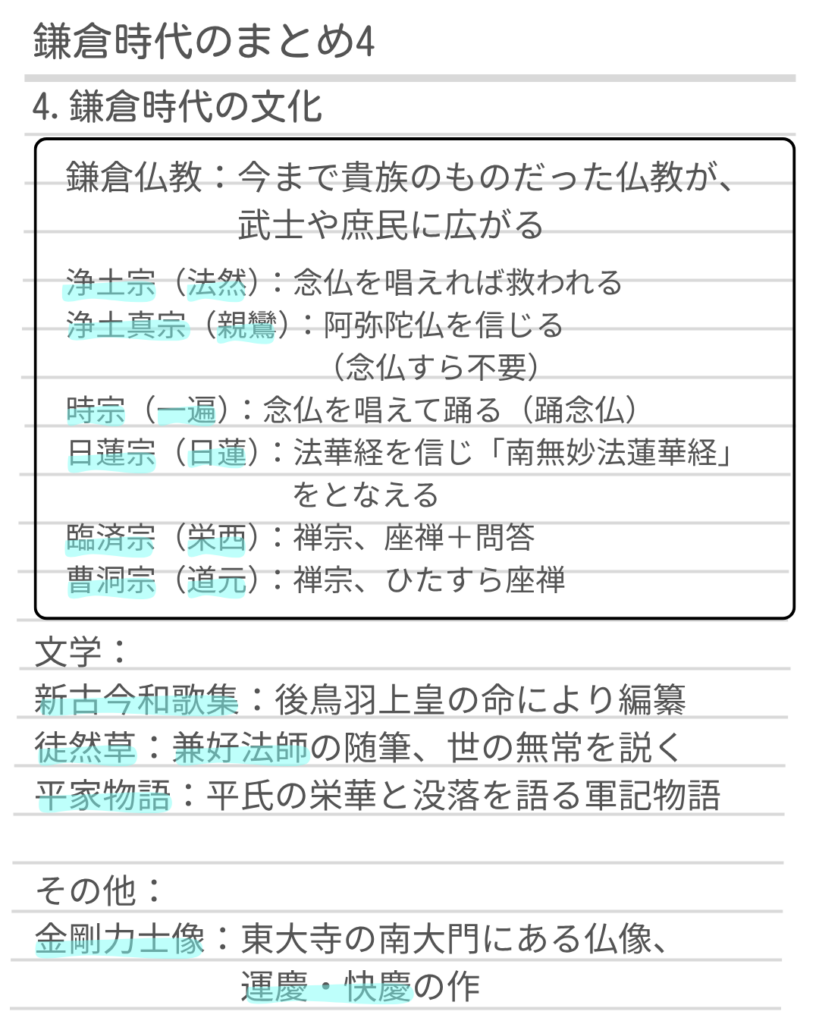

鎌倉時代の文化と宗教

文化的なことは、歴史の流れと前後してしまいがち。

覚えるのは、他の用語が整理できてから。最後の仕上げに覚えましょう。

鎌倉仏教

これまで仏教は貴族中心のものでしたが、鎌倉時代には、武士や庶民にも身近でわかりやすい仏教が広まります。これを鎌倉仏教といいます。

- 浄土宗(法然):

念仏を唱えれば救われる - 浄土真宗(親鸞):

阿弥陀仏を信じれば救われる(念仏すら不要) - 時宗(一遍):

念仏を唱えて踊れば救われる(踊念仏) - 日蓮宗(日蓮):

法華経を信じ「南無妙法蓮華経」をとなえる - 臨済宗(栄西):

禅宗。座禅+問答で悟りを開く - 曹洞宗(道元):

禅宗。ひたすら座禅する

文学

- 「新古今和歌集」:

後鳥羽上皇(承久の乱の人)の命により藤原定家が編纂 - 「平家物語」:

平氏の栄華と没落を語る軍記物語 - 「徒然草」:

兼好法師による随筆。世の無常を説く

仏像

- 「金剛力士像」:

運慶・快慶の作。東大寺南大門に設置されている。

終わりに

鎌倉時代は、初めて武士が政治の実権を握った時代。

最初の混乱はありながらも制度を整えていき、外国からの侵略で、それが揺らいでいく様子がイメージできれば、用語もぐっと整理しやすくなりますよ。

他の時代のまとめはこちら

歴史のカテゴリーページへ

コメント