こんにちは!

今回は、歴史が苦手な方向けに「平安時代」についてまとめてみました。

「ぼくが塾で教えていたとき、どう伝えていたか」、「流れでつかむには、どうまとめるか」、について、実例を交えてご紹介します。

よかったら読んでみてください。

まとめノート

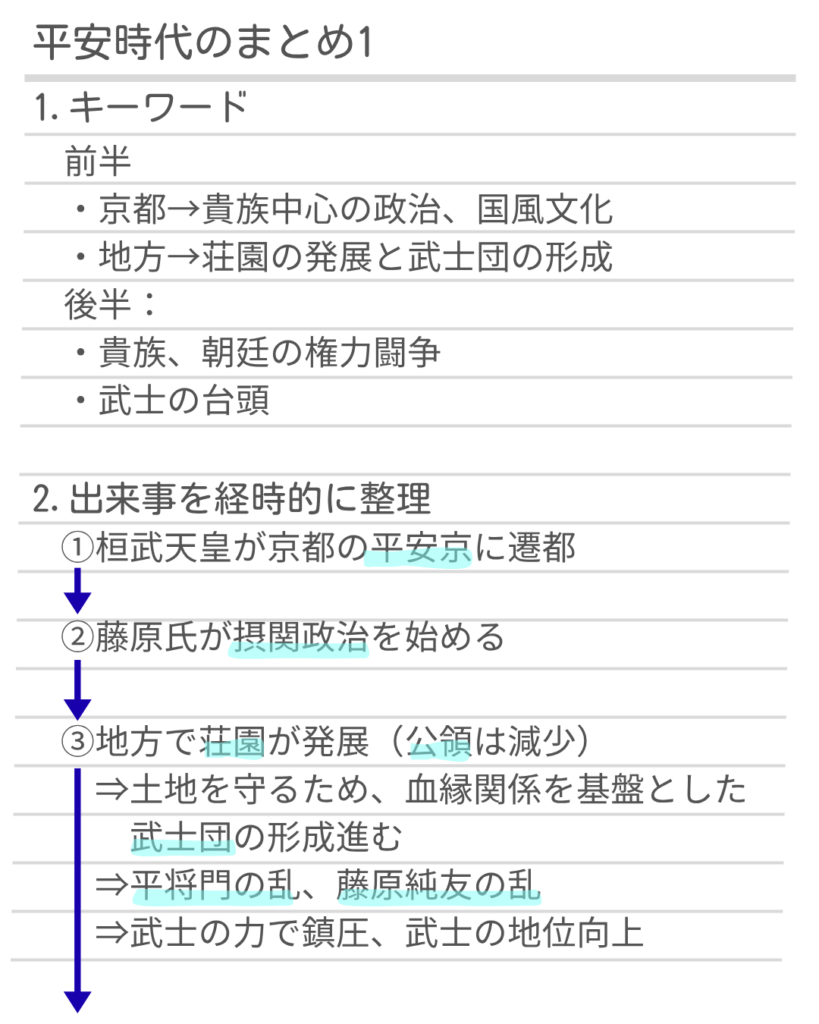

平安時代は、摂関政治最盛期の藤原道長・頼道の前後ぐらで、前半・後半に分けると整理しやすいですよ。

キーワードは

- 貴族の政治(摂関政治)と日本の発展(前半)

- 遣唐使停止と国風文化(前半)

- 荘園の発生と武士団の形成(前半)

- 天皇、貴族の政争と武士の台頭(後半)

- 武士政治の幕開け(後半)

の5つです。

これを踏まえて、ぼくの場合は次のようにまとめます。

「平安時代のノートまとめが宿題に出たけど困ったなあ」みたいなときに、このまとめにちょい足しで使ってもらっても大丈夫ですよ。

歴史の勉強方法、ノートまとめについては、こちらの記事でまとめてます。よかったらどうぞ。

ここからは用語の解説!

ここからは各用語について解説しています。

ぼくが中学校で習ったころ、「ここってどうなの?」と疑問に思ったところは教科書に載っていなくても適宜足しています。

藤原氏の政治

藤原氏は、飛鳥時代に中大兄皇子とともに大化の改新を行った中臣鎌足の子孫です。

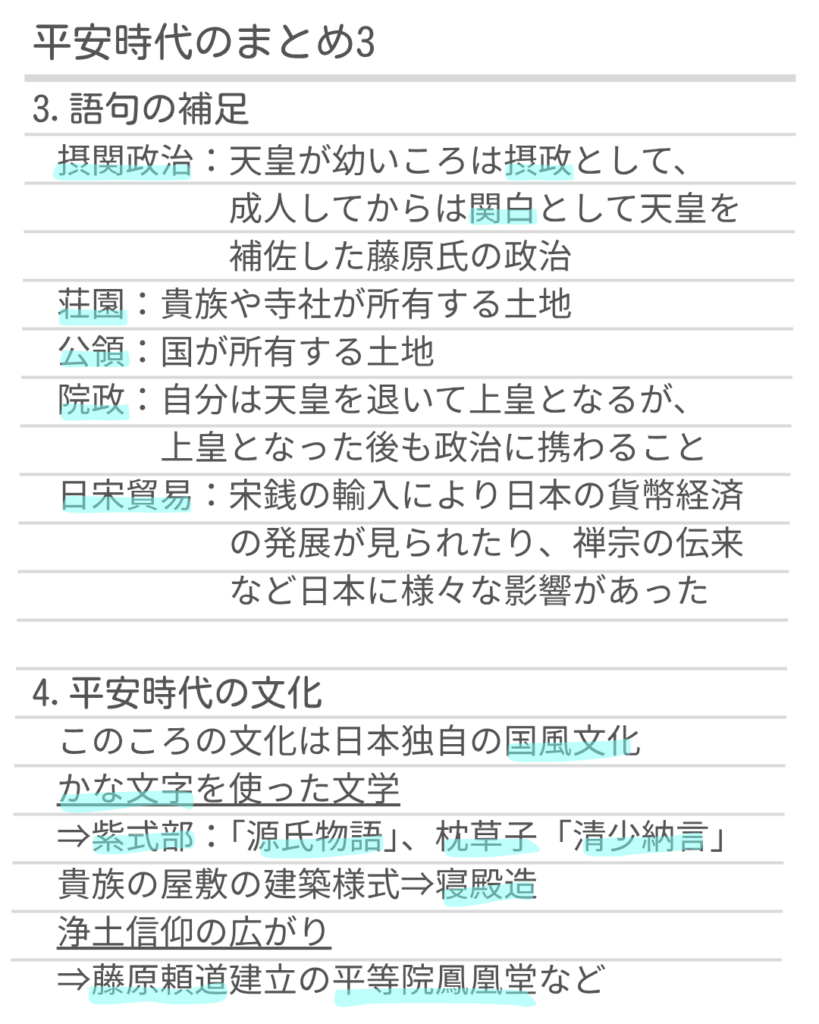

天皇を補佐する役職には「摂政」と「関白」があります。天皇が幼いころに補佐をするのが摂政で、天皇が成人してから補佐するのが関白です。

藤原氏は、自分の娘を天皇に嫁がせました。そうして生まれた子どもが天皇になると、藤原氏は天皇の祖父となります。そうして誕生した天皇、すなわち自分の孫の摂政、関白になる。これが摂関政治の仕組みです。

国風文化

平安時代の中ごろになると、それまで強く影響を受けていた中国の文化(唐の文化)から少しずつ離れ、日本の風土や生活に合った日本らしい文化が生まれました。これを国風文化といいます。この時代の中心は貴族たちで、彼らの間で優雅で洗練された文化が発展しました。

代表的な作品

- 紫式部の「源氏物語」

清少納言の「枕草子」

→かな文字が使われた - 寝殿造(貴族の住宅様式)

- 浄土信仰の広がり

- 平等院鳳凰堂(藤原頼道建立)

- 阿弥陀如来など

武士が力をつけた理由

武士は、最初は土地の用心棒程度の役職で、決して地位は高くありませんでした。

しかし、関東での平将門の乱、瀬戸内海での藤原純友の乱など、武士団が反乱を起こすと、同じ武士団の力をもってしか鎮めることができませんでした。そのため、この事件以降、武士の地位が向上していきます。

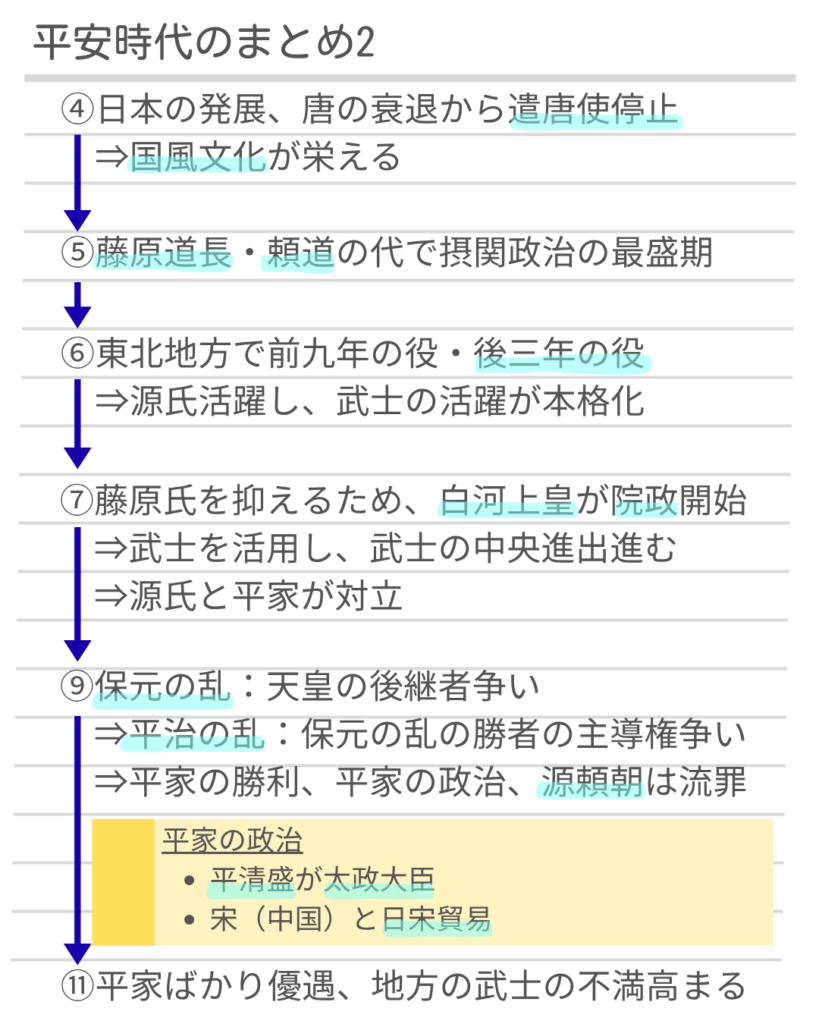

さらにもう少しすると、東北地方で前九年の役、後三年の役が起こり、ここでは源氏が活躍して、その名声を高めます。

その少し後ぐらいから、白川天皇が藤原氏から政治の実権を取り戻すために院政を始めます。

院政とは、自分は天皇を退いて上皇となるが、上皇となった後も政治に携わることです。

白河上皇らは、武士を重用し自らの政治基盤を守るために武士団を活用しました。これにより武士は朝廷の政治の中枢に絡みつつ、より大きな権力を獲得します。

その後、天皇の後継者争いから保元の乱が起こります。

つづいて、保元の乱に勝ったもの同士の主導権争いから平治の乱が起こります。

これに平氏が勝利します。

負けた源氏側は大半が処刑されます。

源頼朝も処刑される寸前でしたが、平清盛の継母・池禅尼の助命嘆願により命拾いし、伊豆に流刑の身となります。

平清盛は太政大臣(貴族の最高位)となり、当時、中国を治めていた宋と貿易を行います。これを日宋貿易と言います。

この貿易では、日本から金・銀・硫黄・日本刀・漆器などを輸出し、宋からは陶磁器・絹織物・香料・書籍・貨幣などを輸入していました。その結果、日本には、貨幣経済の発展、禅宗の伝来や朱子学の需要、経済の活性化など、様々な影響がありました。

しかし、貴族となった平家一門は自分の一族ばかりを登用し、地方の武士をないがしろにしてしまいます。そのため、地方の武士たちの不満は高まる一方でした。このことが後の源平の合戦の火種になるのです。

平将門の乱、藤原純友の乱は、武士が権力を握る上でのターニングポイントです。

武士が権力を握っていく過程は

- 平将門の乱、藤原純友の乱

⇒武士の地位向上の始まり - 前九年の役、後三年の役

⇒武士の地位が確固たるものに - 白川上皇の院政

⇒武士の中央進出

と整理しておくと、歴史が見えやすくなります。

ちなみにぼくがここを勉強したときは、「平将門とか何でこんなのわざわざ覚えなあかんねん」と思ってました。

保元の乱以降は乱が続きます。

1つ1つ覚えるのではなく

- 天皇の後継者争いで保元の乱

- 保元の乱後の主導権争いで平治の乱

- 平家勝利して平家の政治開始

- 平家優遇しすぎて不満高まる

- 源平の合戦

という一つの流れで理解しましょう!

終わりに

平安時代は、前半が華やかな貴族の時代、後半は朝廷、貴族、武士の権力闘争の時代です。特に後半の流れがつかみづらいと思います。政治の実権がどう移っていったかに着目しながら読み解くと理解が進みますよ。

他の時代のまとめはこちら

歴史のカテゴリーページへ

コメント