今回は、歴史の一番最初、人類の誕生~文明の起こりです。

世界のことなので、日本のことはでてきませんが、文明の発展の流れは同じなので、ここを理解しておくと、日本の縄文~古墳時代ぐらいの理解がスムーズに進みます。

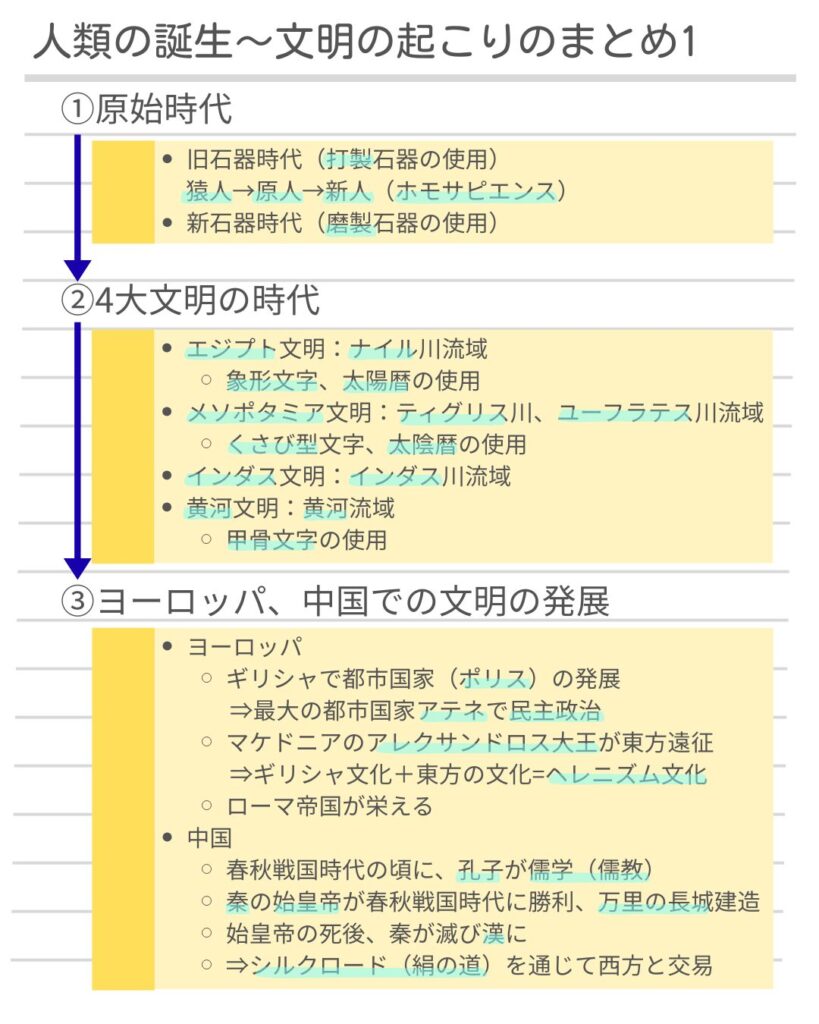

まとめノート

ここは、少しまとまりに欠ける範囲なんですが、人類がどう進歩していきたかがイメージできればいいと思います。

ぼくがまとめるとしたら次のようになります。

「人類の誕生~文明の起こりのノートまとめが宿題に出たけど困ったなあ」みたいなときに、このまとめにちょい足しで使ってもらっても大丈夫ですよ。

歴史の勉強方法、ノートまとめについては、こちらの記事でまとめています。よかったらどうぞ。

ここからは用語の解説!

原始時代

原始時代は使っていた石器の種類によって、旧石器時代(打製石器)と新石器時代(磨製石器)に分かれます。石器の種類は、生活様式の変化に応じて変わっています。

旧石器時代には、700~600万年前に最古の人類である猿人が出現し、200万年前に原人、20万年前に人類の祖先である新人(ホモ・サピエンス)が出現しています。当時は、狩りをしたり木の実をとったりの自然に頼った生活で、石器は打製石器を使用していました。

新石器時代には、弓矢を使って小動物をとらる、麦や稲を栽培する、羊や牛を育てるなど、かなり文明的な生活になります。生活様式に合わせて磨製石器を使用するようになります。

| 石器の種類 | 作り方 | 用途 |

| 打製石器 | 石をたたいて割ることで、鋭い部分を作る | 切る・削る・砕く(狩猟・解体) |

| 磨製石器 | 石をこすり合わせて、表面をなめらかにして形を整える | 耕す・刈る・つぶす(農耕・収穫) |

世界の4大文明

食料生産の技術の進歩とともに、人が大規模な集団を形成するようになり、やがて文明を築きます。

世界では、大きな河川の近くに大きな文明が築かれるようになります。河川の近くに発展した理由としては

- 農業用水を確保しやすい

- 河川の氾濫により周囲が肥沃な土壌になる

- 交通手段として利用できる

などがあります。

また、人が集まって大規模な集団を形成すると、その伝達のために文字や暦などが発展します。

- A エジプト文明(紀元前3000年ごろ)

- ナイル川流域

- 象形文字(しょうけいもじ)

- 太陽暦の使用

- B メソポタミア文明(紀元前3000年ごろ)

- ティグリス川・ユーフラテス川流域

- くさび形文字

- 太陰暦の使用

- C インダス文明(紀元前2500年ごろ)

- インダス川流域

- (文字自体はありますが、解読されていません)

- D 黄河文明(紀元前1600年ごろ)

- 黄河流域

- 甲骨文字(こうこつもじ)

※パワポでデザインさんの地図素材を使わせていただいてます。

文明の発展と民主主義

紀元前8世紀ごろのヨーロッパでは、まずギリシャで文明が起こり、ポリスという都市国家を形成しました。このうち最大の都市国家のアテネでは、民主政治が行われました。これが後の民主主義の基礎となります。

紀元前4世紀ごろになると、マケドニアという国のアレクサンドロス大王がギリシャ・エジプトからインドの一部までを支配した大帝国をつくります。これによりギリシャ文化が、東方に伝わり各地の文化と混ざり合って新しい文化を生みます。これをヘレニズム文化と言います。

その後、イタリアではローマが栄え、紀元前1世紀ごろにローマ帝国へと発展しました。ローマ帝国は現在のヨーロッパの基盤をつくり、多くの地域に影響を与えました。

ちなみに、中学校では詳しく学ばないですが、ローマは王政→共和制→帝政と政体を変えています。ギリシャは、ローマが発展していく過程で、ローマに吸収されていきます。ローマの起こりから滅亡までの歴史はとても面白いですし、学び深いですよ。

中国の統一

中国での黄河文明以降のお話です。ちょっと前後関係がわかりづらいですが、ヨーロッパの歴史で言うと、ギリシャでポリスが栄えた後、ローマがローマ帝国へ発展する前ぐらいのころです。

中国は他民族国家で、いくつもの国に分かれて争う春秋戦国時代になります。春秋戦国時代のころ、中国で孔子が儒学(儒教)を説きました。

この春秋戦国時代に勝って中国を平定したのが秦という国です。その指導者は始皇帝を名乗りました。始皇帝は、北方の遊牧民から国を守ろうと、万里の長城をつくりました。

しかし、始皇帝の死後、秦は滅び、次に漢という国が中国を統一しました。このころには、シルクロード(絹の道)を通じて西方とも交易を行いました。

これも中学校の学習範囲ではないですが。

秦が滅亡した理由は色々ありますが、その1つに万里の長城の建築などの過酷な公共事業に農民を従事させすぎたことが挙げられます。

秦の死後は、劉邦と項羽という人物が争って、劉邦が勝って漢を作ります(勝負に負けて試合に勝ったみたいな勝ち方ですが)。背水の陣や、四面楚歌などの故事成語もこのときの出来事に由来しています。

とても興味深い歴史なので、何かの機会があればぜひ触れてみてください。

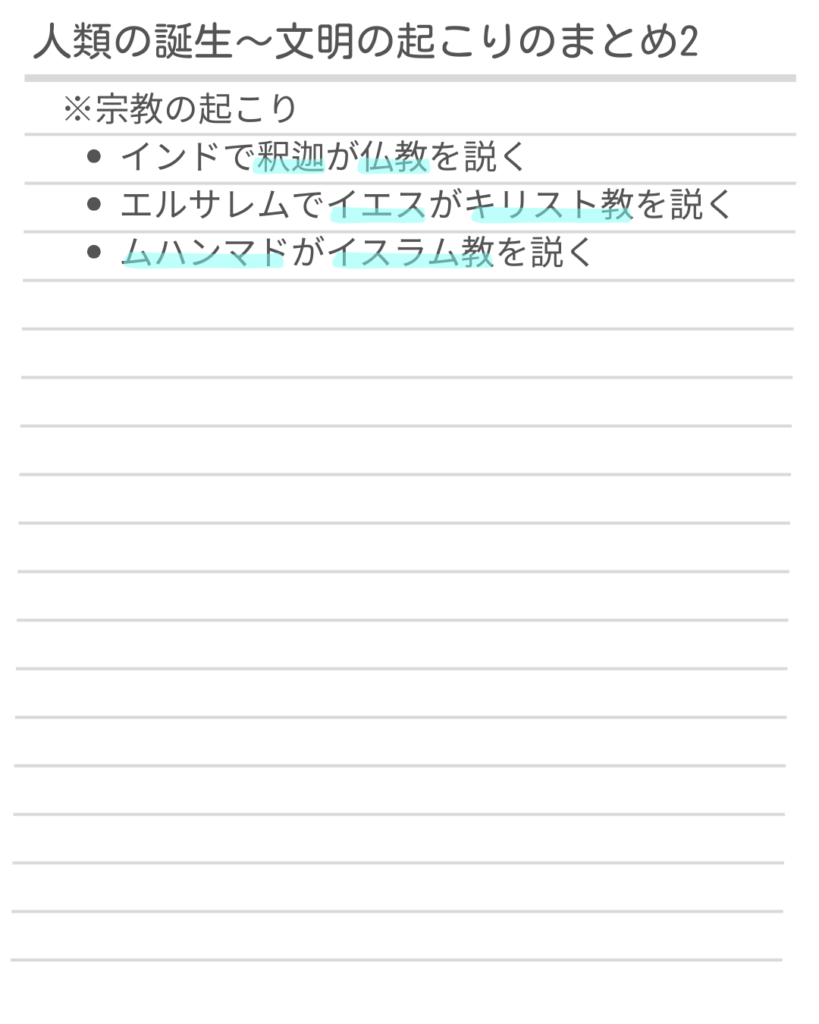

宗教の起源

宗教は、人が自分の力ではどうにもならないことに対する気持ちを安定させるための役割があります。そのため、社会が複雑になるにつれて、人々の悩みや困難も変化し、それに応じて宗教の形も変わっていきました。世界の3大宗教の起こりは次の通りです。

- 紀元前5世紀:

インドで釈迦(しゃか)が仏教を説く - 紀元前後

パレスチナでイエスがキリスト教を説く - 7世紀:

ムハンマドがイスラム教を説く

終わりに

このページでは、「人類の誕生」から「文明のはじまり」、そして「宗教」や「中国の統一」まで、広い範囲をひとまとまりとして説明しました。

それぞれの時代で大事なのは、「どんな変化が起きたか」「どんな工夫や制度が生まれたか」をイメージできることです。

用語を丸暗記するのではなく、「流れの中の一部」として覚えるようにすると、頭の中で歴史の地図が広がっていきます。

次の記事では、いよいよ日本の古代について見ていきます。まずは世界の歴史から「スタートライン」をしっかり押さえておきましょう!

このブログでは、各時代ごとに、流れがわかりやすいようにまとめを記事にしています。ぼくなりのノート例もつけてあるので、気になるものがあったら見てみてください。

コメント