「本屋に行っても、たくさん問題集があって迷ってしまう」

そんな経験ないですか?

この記事では、塾講師としての経験と、自分の受験生時代の体験をもとに、問題集の選び方と勉強法をお伝えします。

勉強の進め方

勉強の大切なポイント

勉強をする上で、一番大事なポイントは、「継続」と「反復」です。

- 継続できる内容か

- 反復できる内容か

この2つを意識して勉強を進めることが、合格への近道です。。

“継続と反復が大事”は、受験生時代と塾講師時代の経験から断言できます。

問題集の進め方

問題集は「解くだけ」では意味がありません。理解して自分で解けるようになることが目的です。

そのため、ぼくは最低でも3回繰り返すことをおすすめします。

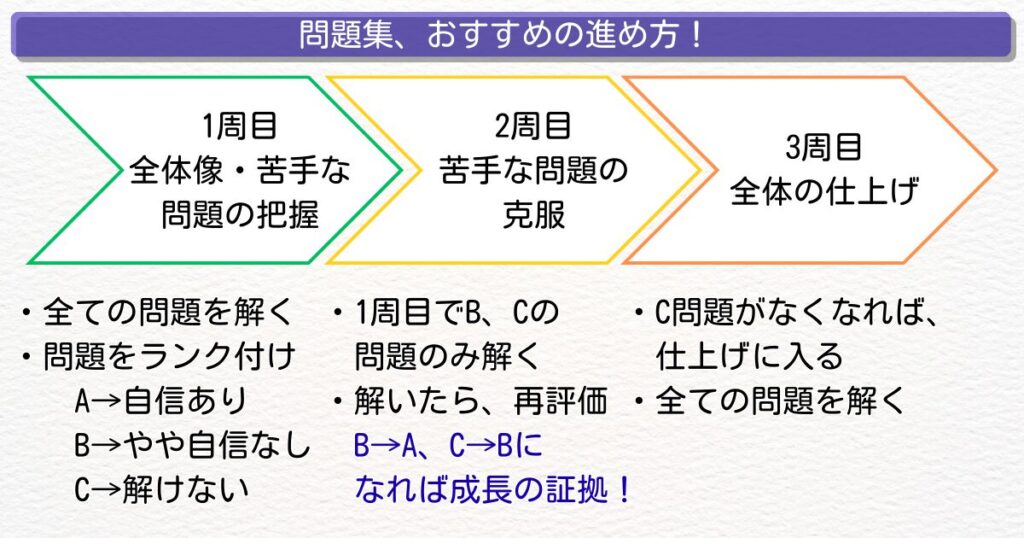

- 1周目

全体像・苦手分野の把握 - 2周目

苦手な問題の克服 - 3周目

全体の仕上げ

というイメージです。図にすると、下図のようになります。

1周目やった程度だと、あんまり知識は定着しません。B→Aに変わった問題が増えると、実際の得点の伸びとして現れやすいです。塾講師のころ教えてた生徒は「仕上げるってこんな感覚なんだ」って言ってましたよ。

問題集も、このような進め方ができるようなものを、イメージして選んでいくことが大切です。

人それぞれやり方はあっていいと思うので、全員がこの進め方じゃなくてもいいです。ただ、勉強に限らず、「どう活用するか」をイメージして道具を選ぶことはとても大事なことです。これも、塾のとき毎年受験生に言ってました。

問題集選びのポイント3選

デザインが気に入るものを選ぶ

意外に思うかもしれませんが、開きたくなるかどうかはとても大事です。どんなに優れた内容でも、手に取らなければ意味がありません。

量が適切なものを選ぶ

問題集は最低でも3周することを考えて選びましょう。その問題集を「いつまでに終わらせたいか」を考えて、「期間内に3周できる量」が適切な量です。「期間内に1周終わる」ぐらいの感覚で選ぶ人が多いです。でも、1周だと、できない問題は定着しないので、その感覚で選ぶのは避けた方がよいです。

適切な難易度のものを選ぶ

当然ですが、適切な難易度のものを選ぶことはとても大切です。個人的な感覚では、6~7割ぐらい解けるものがベストです。これよりも難しいもの(特に半分もわからないようなもの)は、あまりおすすめしません。理由は次の4つです。

- モチベーションが下がる

できない問題が続くとモチベーションは下がります。 - 回転効率が悪くなる

解くスピードが遅くなるので、回転効率は悪くなります。 - 入試では練習ほども解けない

入試では、「どの単元の知識を使うか」という判断が必要になります。対して、問題集は、どの単元を学習しているかがわかっています。そのため、入試では問題集で演習するときよりも判断することが多く、同じ問題を解いたとしても、その分だけ正答率は落ちます。 - 知識の習得が遅くなる

どの科目も、問題1つ1つが独立しているわけではありません。同じ方法で解く問題、解き方が似ている問題、基礎問題を解けることが前提となっている問題など、問題同士が関連し合っています。だから、“解ける問題”は、実は”解けない問題”の理解・記憶の手がかりになるのです。

今まで書いた内容だと、何だか、「難しくて、分厚い問題集に存在価値はない」みたいに聞こえてくるかと思います。そんなことは、全然ないです。実際に、ぼくも大学受験のときに使ってました。ただ、基礎がしっかりできていない人が使っても効果が薄いことが多いです。

分厚い問題集は、どちらかというと、辞書みたいな使い方がメインになります。他の問題集などで学習を進めていて、知識を補足したいときに使うと効果的です。

また、どうしてもメイン教材として使いたい場合は、「奇数ページの問題だけとりあえず解く」など、1周あたりの量を減らす工夫も効果的です。

問題集選びでやめた方がいいこと

お伝えしたポイントからもわかるかと思いますが、参考書を選ぶには、本人にしかわからないことがたくさんあります。だから、本人の意見なしで問題集を選ぶのは本当にやめたほうがいいです。

特に保護者の方は、つい「分厚い本」「難しい本」を選びがちですが、本人が使いやすいことが最優先です。

塾で働いていたときも、たびたびそういう方がいらっしゃいました。塾に持ってきてくれるので、フォローできましたが、サポートしてくれる人が周りにいないと、大変だろうなと思ってました。

おわりに

参考書選びは、ただ本を買うことではなく、「どう使うか」を考えることが重要です。この記事で紹介した3つのポイントを思い出しながら、実際に手に取って試してみてください。まずは1冊、1周し、2周目、3周目と段階的に進めることで、着実に力がつきます。自分に合った教材で、少しずつ自信を積み上げていきましょう。

コメント