こんにちは!

今回は、歴史が苦手な方向けに「縄文~古墳時代」についてまとめてみました。

「ぼくが塾で教えていたとき、どう伝えていたか」、「流れでつかむには、どうまとめるか」、について、実例を交えてご紹介します。

よかったら読んでみてください。

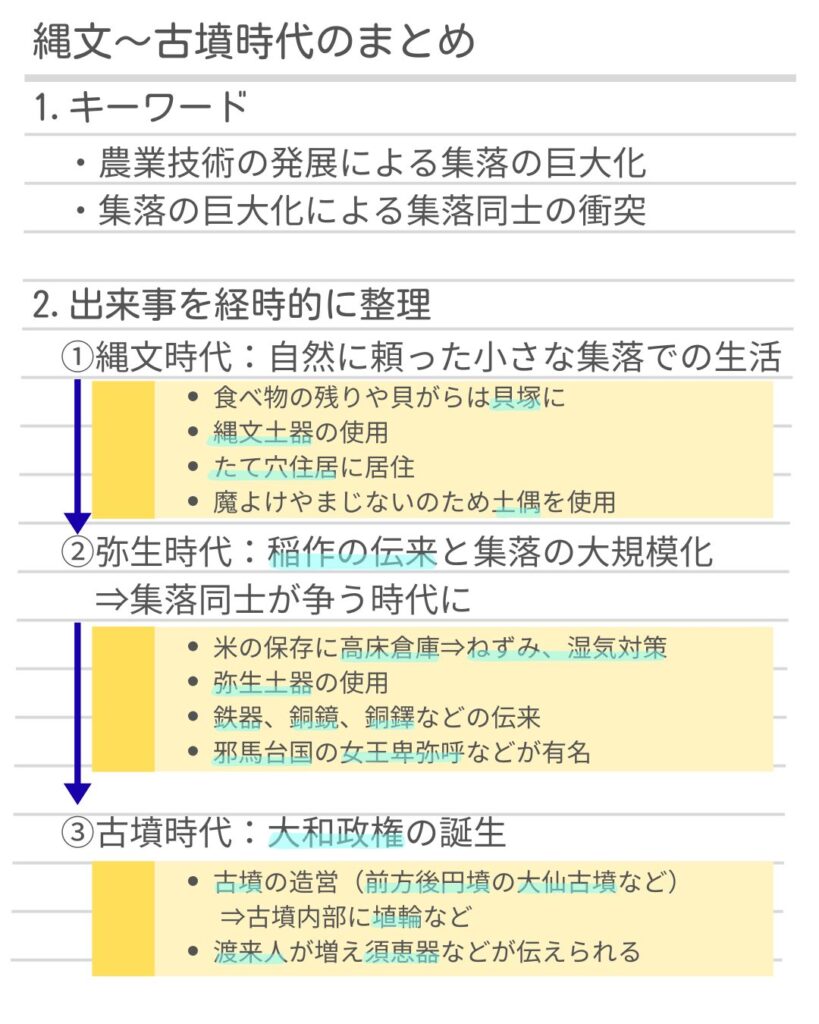

まとめノート

この時代のキーワードは次の2つです。

- 農業技術の発展による集落の巨大化

- 集落の巨大化による集落同士の衝突

これを踏まえると、ぼくなら次のようにまとめます

「縄文~古墳時代のノートまとめが宿題に出たけど困ったなあ」みたいなときに、このまとめにちょい足しで使ってもらっても大丈夫ですよ。

歴史の勉強方法、ノートまとめについては、こちらの記事でまとめています。よかったらどうぞ。

ここからは用語の解説!

ここからは各用語について解説しています。

ぼくが中学校で習ったころ、「ここってどうなの?」と疑問に思ったところは教科書に載っていなくても適宜足しています。

縄文時代

小さな集落で、自然に頼る生活をしていた時代です。

人々は、木の実や魚・貝類を食べ、そばやひょうたん、いもなどの栽培も始めていました。食べ物の残りや貝がらは貝塚に捨てられました。調理や保存には、縄目の模様のある縄文土器を使用され、住居はたて穴住居で、集団生活をしていました。また、魔よけや豊作を願う土偶も作られました。

弥生時代

稲作が広まり、集落が大規模化します。そして、大規模化した集落同士が衝突する争いの時代に入ります。

中国や朝鮮半島から稲作が伝わり、村に定住して米づくりをするようになります。収穫した米は高床倉庫に保存し、湿気やねずみから守っていました。

人が集まり始めると集団同士で争いが起こり、勝った集団が他を吸収。やがて大きな勢力が現れます。

福岡の倭の奴国は中国(漢)に使いを送り、金印「漢委奴国王」を授かりました。また、邪馬台国の女王卑弥呼も、中国の『魏志倭人伝』に登場します。

この時代には、「銅鐸」「銅鏡」などの祭具や、「鉄器」が農具・武器として使われました。土器も「弥生土器」へと変化しています。

農業技術の進歩

⇒集落の大規模化

⇒集落同士の衝突と吸収

という流れは、世界の文明の起こりと同じです。

古墳時代

3世紀後半、弥生時代の衝突・吸収の繰り返しの結果、近畿地方に大和政権が登場。複数の豪族たちが連合し、実権をにぎります。

死者の墓として作られた古墳には、石がしきつめられ、埴輪(はにわ)が置かれました。鍵穴のような前方後円墳が代表的で、最大のものは大仙古墳(大阪・堺市)です。

このころ、渡来人とよばれる人々が朝鮮半島から移住し、須恵器などの文化や技術を伝えました。

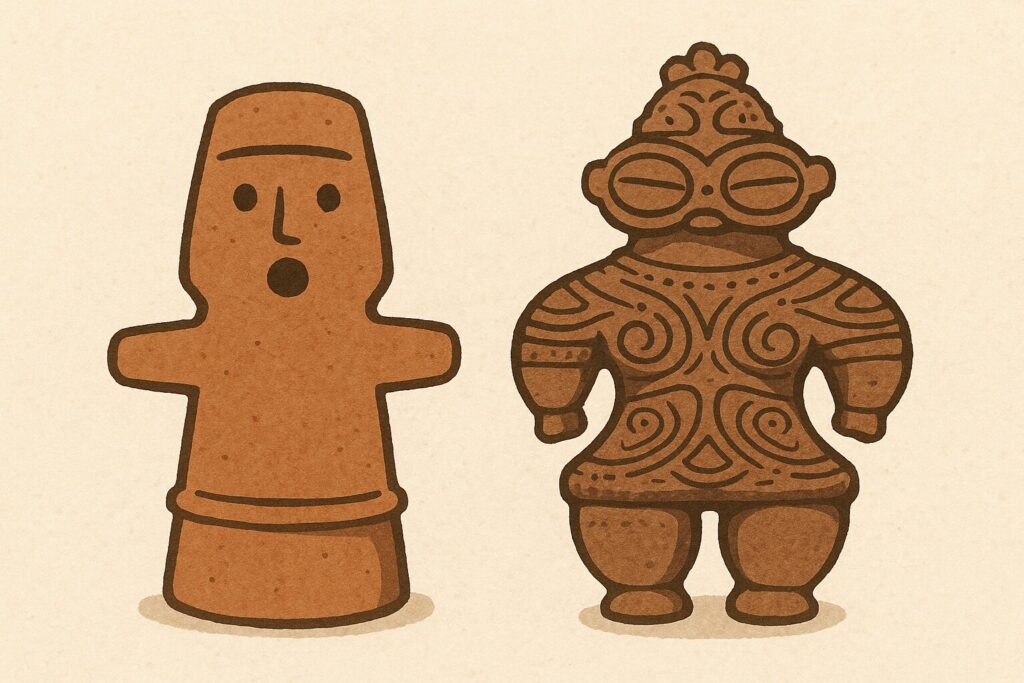

土偶と埴輪(はにわ)はよく間違えるので注意してください。

| 目的 | 形 | |

| 土偶 | 祈り・まじない | 女性像が多く、デフォルメされた形(下図右) |

| 埴輪(はにわ) | お墓の装飾・死者を守る | 人物・動物・家などのリアルな形(下図左) |

おわりに

縄文時代から古墳時代までに、日本の人々の生活は、農業技術の進歩により、「自然にたよる生活」から「組織だった支配社会」へと大きく変わりました。

次の飛鳥時代では、この「組織だった支配社会」が「天皇を中心とする中央集権社会」に移行する様を学びます。

他の時代のまとめはこちら

歴史のカテゴリーページへ

コメント