一次関数の問題でよく出てくる変域。

「\(x\)の値を式に入れて、\(y\)の範囲を出すだけでしょ?」と思っていませんか?

たしかに、定期テストではそれで正解が出せます。

でも、本当のところは、グラフ上で\(x\)と\(y\)がどう対応しているかを考える必要があり、

グラフの有効範囲を描いて、\(y\)の値を読み取って求めます。

今回の記事では、変域の問題の正しい解き方について、わかりやすく解説します。

一次関数の変域ってどう求めたらいいの?

【4ステップ】一次関数の変域の求め方

変域の問題は、有効な範囲のグラフを描き、そのグラフの最も低い\(y\)座標と最も高い\(y\)座標を読み取るのが基本的な解法の流れです。

そして、次の4ステップで考えると、有効な部分が整理しやすくなります。

一次関数の変域の解き方を詳しく解説

\(\displaystyle y= -\frac{3}{4}x+1\)

この関数で、

\(x\)の変域が\(-1≦x≦2\)のときの

\(y\)のの変域を求めてみます。

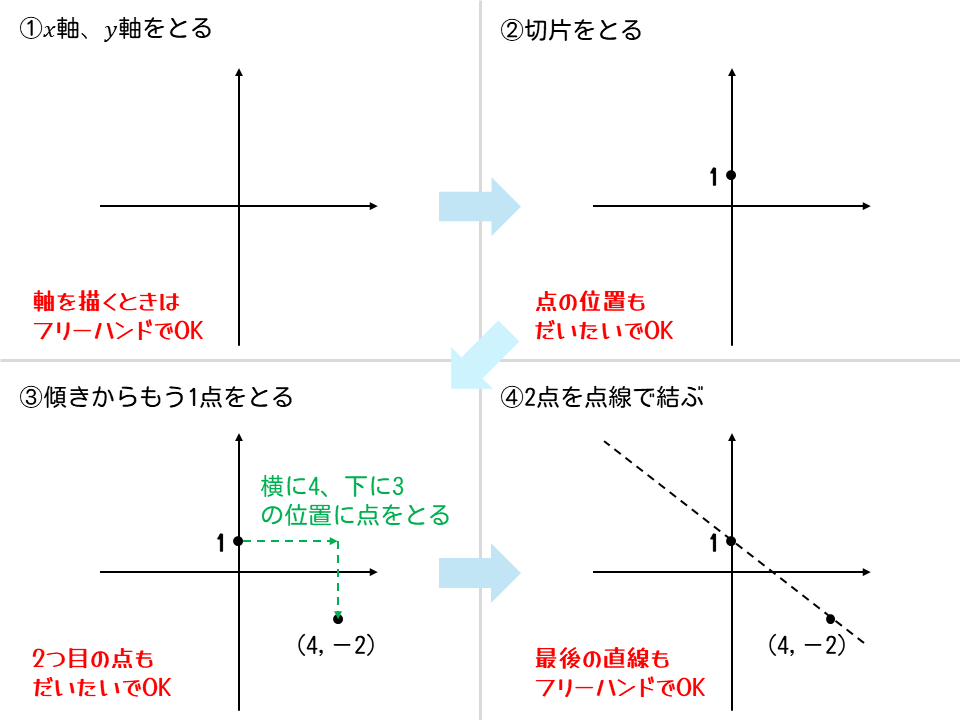

【全体像】変域がないものとして、関数のグラフ全体を点線で描く

まず、次の手順で簡略なグラフを描きます。

(全部フリーハンドでOKです)

- \(x\)軸、\(y\)軸をとる

- 切片をとる

- 傾きからもう1点をとる

- 2点を点線で結ぶ

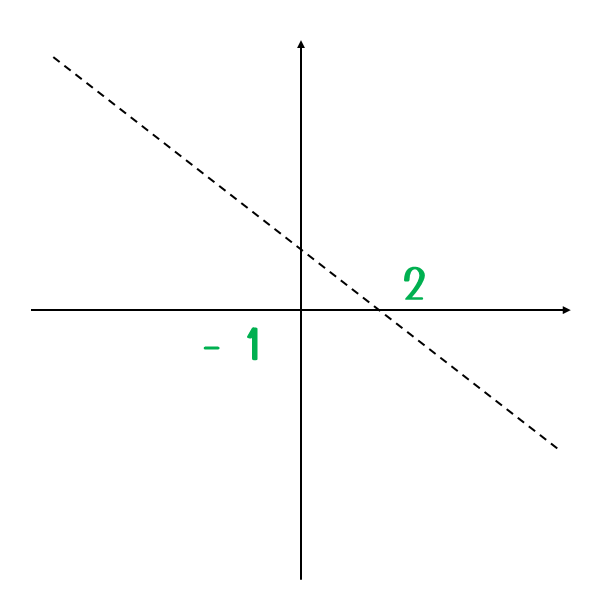

【条件設定】\(x\)の変域を\(x\)軸上に書き込む

\(x\)の変域を\(x\)軸上に書き込みます。

この範囲外の\(x\)座標は、今回有効ではありません。

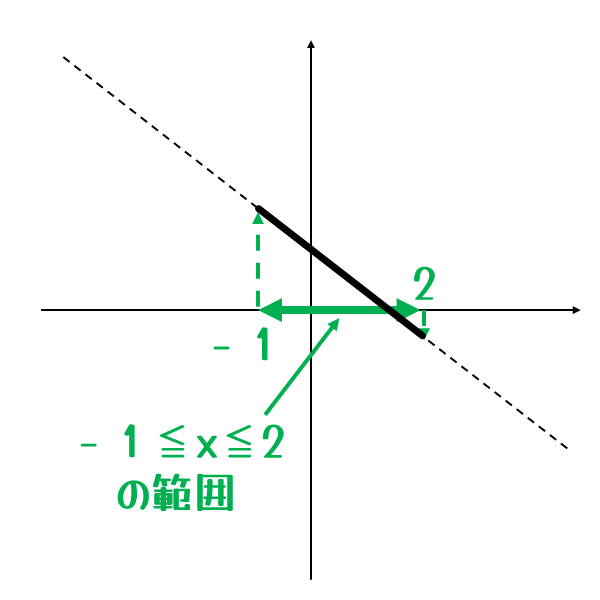

【絞り込み】グラフの\(x\)の変域内にある部分だけを実線でなぞる

グラフで、\(x\)座標が変域内にある部分だけを実線でなぞります。

これで、グラフのどの部分が有効なのかが一目でわかります。

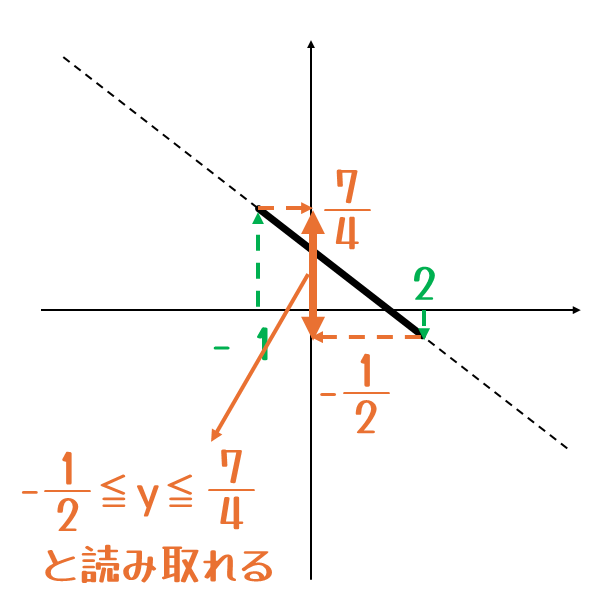

【答え】グラフの実線部の\(y\)座標の下端から上端までを読み取る

一次関数の式に、\(x\)の変域の端の点を代入して、そのときの\(y\)を計算し、それをグラフに書き入れます。

- \(x=-1\)のとき

\(\displaystyle y= -\frac{3}{4} \times (-1)+1=\frac{7}{4}\) - \(x=2\)のとき

\(\displaystyle y= -\frac{3}{4} \times 2+1=-\frac{1}{2}\)

これで、図から\(y\)のとり得る値の範囲、つまり変域が

\( \displaystyle -\frac{1}{2}≦y≦\frac{7}{4}\)

であるとわかります。

変域を考えるためには

などの複合的な力が求められます。

それぞれ、ページの最後にリンクを用意していますので、自分に足りないと思うものは、ぜひ読んでみてください。

何で変域の端を代入するだけの解法はおすすめじゃないの?

一次関数の変域を出したいだけなら、実は、グラフを描かなくても次の手順で変域を出すことはできます。

- \(x\)の変域の端の\(y\)座標を求める

- 不等式が成り立つように、\(y\)の値を当てはめる

ただ、この解き方、よく見かけますがまったくおすすめしません。

理由は、一次関数でしか通用しない解き方だからです。

この解き方が成立するのは、次の2つの条件がそろっているからです。

逆に言えば、この2つが成立しないと、冒頭でお示しした解き方は使えません。

そして、中3の二次関数では、この2つが成立しなくなります。

そのため、中2の二次関数を簡略化した手順で覚えていると、

中3の二次関数の変域用の解き方を、また別で覚えなくてはならなくなってしまいます。

高校受験で変域の解き方を忘れる人がよくいますが、大半は、定期テストのときにそれぞれ別の解法として覚えたからです。

さらに言うと、高校の複雑な関数になると、単純な解き方に集約することは難しくなります。

だから、結局は「グラフの有効域を描く⇒変域を読み取る」という、本質的な解き方が、最終的には一番の近道になります。

おわりに

今回は、一次関数の変域の求め方についての記事でした。

一次関数の変域は、

- グラフの有効域を描く

- \(y\)座標を読み取る

の順で考えれば必ず求めることができます。

そして、これは一次関数以外のどんな関数であっても通用する解き方です。

確かに、一次関数に限っては端の点を代入して、不等号の帳尻を合わせれば正答は導けます。

でも、それは先の学習にはほとんど役に立たない、遠回りな解き方だということをわかっておいてください。

何度もグラフを描いて考えていくと、手順も定着すると思います。

がんばってください。

【関連記事】

- 次の記事を読まれる方はこちら

苦手とする人が多い一次関数の式の求め方ですが、実は3パターンですっきり整理できます。

一次関数の式の求め方の3パターンを、基本から例題付きで解説しました。

いろいろな問われ方にも対応していますので、ぜひ読んでみてください。

👉一次関数の式の求め方!基本の3パターンを例題で整理 - 変域の考え方をもっと深く知りたい方はこちら

変域の求め方の手順が、どういう根拠からきているのかについて解説しています。

関数が変わっても変域の求め方自体は変わりません。

考え方と、手順をセットで押さえておくと、他の関数にも生きる知識になります。

変域の求め方の手順を理解できたら、ぜひチャレンジしてみてください。

👉変域の求め方:迷わず求められるようになる基本の考え方 - 一次関数のグラフの描き方を知りたい方はこちら

一次関数で必須の知識、グラフの描き方。

実は、一次関数のグラフは3ステップで描くことができます。

「切片⇒傾き」の順で考えれば、ほとんどのグラフを描くことができます。

グラフの描き方に自信が持てない方は、ぜひ読んでみてください。

👉一次関数のグラフの描き方3ステップ!「切片⇒傾き」で考える基本の描き方 - グラフのイメージを固めたい方はこちら

一次関数のグラフは直線ですが、これも「式を満たす無数の点」が集まってできています。

この「点の集まり」という視点を持つと、変域(点が動ける範囲)をより深く理解できるようになります。

👉関数のグラフっていったい何?意味と仕組みをやさしく解説 - 一意関数のグラフ上の点の求め方を学びたい方はこちら

中2数学・一次関数のグラフ上の点の求め方をやさしく解説!

「式に代入するだけ」というシンプルな手順を、具体的な例題でマスター。

なぜ代入で求まるのか、定期テスト・入試で役立つ「思考の型」も紹介。

👉一次関数のグラフ上の点の求め方を超シンプル解説! - 一次関数のまとめに戻る方はこちら

関数は、抽象的で取り組みづらい反面、同じ操作が繰り返し出てくるので、コツが掴めると得意にしやすい分野でもあります。

考え方からていねいに解説しているので、ぜひ先々まで活用できるかたちで知識を身に付けてください。

👉【完全攻略】一次関数の解き方・考え方を基礎からじっくり

コメント